「顧客理解」とは ─ 抽象的な”理解”を測定可能な行動に変える方法

「顧客を理解すること」は、あらゆるマーケティング活動の出発点であり、最終的な成果を左右する重要なプロセスです。その重要性は多くの人が理解しているものの、「顧客」も「理解」も抽象的な言葉であるがゆえに対象とする顧客の範囲や、理解すべき焦点を戦略に落とし込むまでには距離があります。

本記事では、顧客理解を市場構造・心理・行動といった多層の視点から整理し、仮説を“語る”だけでなく“測る”ことで、再現性ある意思決定へとつなげる方法を解説します。

顧客理解とは

顧客理解とは、単に年齢や性別といった属性を把握するだけでなく、買い手が置かれている状況や、どのような経緯で意思決定に至るのかを丁寧に紐解き、どうすれば価値を届けられるかを見極めていく取り組みを総合したものです。

市場規模や競合他社との関係、販売チャネルといった外部の環境、買い手が抱える課題や期待、制約、そして感情といった内面、さらには様々な接点を通じた行動の流れ(カスタマージャーニー)を、セグメンテーションやペルソナ、購買行動モデルといった枠組みを使って整理していきます。

大切なのは、仮説を立てて検証するサイクルを回しながら、得られた洞察を実際の意思決定に活かせる形に落とし込み、再現性と信頼性を持たせることです。

顧客理解を深めることの最終的な目的は、KPI(重要業績評価指標)や収益、顧客満足度、LTV(顧客生涯価値)といった指標につながる、実際に活用できるインサイトを引き出すことにあります。

顧客とは誰なのか

マーケティング活動において「顧客理解」は不可欠な要素ですが、ここで言う「顧客」とは何を指すのでしょうか。その捉え方は多岐にわたり、文脈によって「消費者」「生活者」「顧客」といった言葉が使い分けられます。これらの言葉が持つ意味の違いを明確にすることで、より深く、多角的な顧客理解へと繋がります。

消費者と生活者の違い

まず、「消費者」と「生活者」という言葉について掘り下げてみます。

- 消費者(Consumer): 一般的に、製品やサービスを購入・利用する個人や法人を指します。マーケティングの文脈では、主に製品やサービスの購買行動や利用行動に焦点を当てたときに用いられることが多いです。

例えば、スーパーマーケットで食料品を購入する人、家電量販店でテレビを購入する人などは「消費者」と捉えられます。彼らの購買決定プロセス、購入後の満足度、ブランドへのロイヤリティなどが分析の対象となります。

- 生活者(Citizen/Lifestyler): 消費者としての側面だけでなく、個人の日常生活全体にわたる行動や価値観、感情、社会との関わりを含めて捉えたものです。製品やサービスの利用は、生活の一部であり、単なる購買行動だけでなく、その人のライフスタイルや価値観、社会的な役割、周囲との関係性などが購買や利用の背景に大きく影響します。

環境問題に関心が高く、エシカル消費を意識する人は「生活者」として捉えることで、その購買行動の根底にある動機や価値観を深く理解することができます。子育てをしている親であれば、子供の教育や健康への意識が、特定の商品の選択に繋がることもあります。

この二つの違いは、分析の深さと広さに現れます。「消費者」が特定の購買行動に焦点を当てるのに対し、「生活者」はより広範な視点から、その人の人生や価値観全体を理解しようとします。現代のマーケティングにおいては、単なる消費行動の分析に留まらず、生活者のインサイトを捉えることの重要性が高まっています。

顧客におけるBtoCとBtoBの違い

また、「顧客」という言葉を用いる際には、個人と法人の違いもあります。

- BtoC(Consumer Business または Business to Consumer):

個人(一般消費者)を対象としたビジネスモデルを指します。企業が製品やサービスを直接個人に提供する場合、その対象となる個人が「BtoC顧客」となります。

例えば、衣料品メーカーがアパレル製品を販売する場合や、飲食店が個人客に食事を提供する場合はBtoCに該当します。BtoCの顧客理解においては、個人の感情や好み、トレンド、ライフスタイル、購買意欲を喚起する要因などが重要視されます。広告戦略やブランドイメージの構築、顧客体験(CX)の向上などが主な焦点となります。

- BtoB(Business to Business):

企業(法人)を対象としたビジネスモデルを指します。企業が他の企業に対して製品やサービスを提供する際に、その提供先となる企業が「BtoB顧客」となります。

例えば、ソフトウェア開発会社が企業向けに会計システムを提供するケースや、部品メーカーが自動車メーカーに部品を供給するケースなどがBtoBに該当します。

BtoBの顧客理解においては、個人の感情よりも、企業の課題解決、ROI(投資収益率)、コスト効率、信頼性、長期的なパートナーシップ、意思決定プロセスに関わる複数の部署や個人の影響力などが重視されます。意思決定のプロセスが複雑であり、論理的な根拠に基づいた提案が求められることが多いです。

| 次元 | BtoC(対消費者ビジネス) | BtoB(対法人ビジネス) | 主要な示唆 |

|---|---|---|---|

| 意思決定単位 | 個人または小規模な家族単位 | 複雑で複数の人間から成るDMU(使用者、購買担当者、決定者、影響者 など) | BtoBでは、役割ごとに異なるメッセージを届ける多角的なマーケティングが必要。 |

| 購買サイクル | 短く、しばしば衝動的 | 長く、構造化された多段階のプロセス | BtoBのコンテンツ戦略は、より詳細で合理的な情報を提供し、長期間にわたってリードを育成する必要がある。 |

| 主要な動機 | 感情的、社会的、心理的要因が強い | ROI、効率性などの合理的要因が主だが、信頼、リスク回避、個人のキャリアへの影響といった感情的要因も強く作用する。 | BtoBマーケティングは、論理的な訴求と、信頼醸成や感情的な安心感を両立させる必要がある。 |

| 分析の焦点 | ペルソナ、ライフスタイル、感情の旅 | DMUマッピング、ファーネルグラフィクス、事業上の課題、調達プロセス | BtoBにおける分析の単位は、単なる個人ではなく、組織とその中の役割である。 |

BtoCとBtoBでは、顧客の購買動機や意思決定のプロセス、期待する価値が大きく異なるため、マーケティング戦略やコミュニケーションの方向性も大きく変わってきます。BtoCでは感情に訴えかけるアプローチが有効な場合がある一方、BtoBではより合理的で課題解決に繋がる提案が求められる傾向があります。

マーケティングの対象としての顧客

顧客・消費者・生活者、個人顧客・法人顧客は、「買い手」を想定した一般的な分類ですが、マーケティングの対象となる「顧客」は、さまざまな切り口に対応する呼び方が存在します。

顧客理解を深める上で、自社のとっての顧客とはどんな対象なのかを明確にすることが、顧客の解像度を高めることにつながります。

1) 対象のタイプ

個人(BtoC)

- 顧客(カスタマー)/クライアント:対価を払い価値を受ける個人。

- 利用者(ユーザー)/使用者:機能・サービスを使う人(支払者と別のことがある)。

- 観客・視聴者・読者・フォロワー・サブスクライバー(購読者):メディアやSNS・配信の受け手。

- 会員(メンバー):会費・会則・会員制ベネフィットの関係。

- 応募者・参加者:イベント・キャンペーン・コンテスト等の参加対象。

- 回答者・パネル・モニター:調査・実験・ユーザーテストの対象。

組織(BtoB)

- 法人顧客(アカウント):企業・団体としての取引単位。

- 事業所・拠点・部署・職種:BtoBでの導入・展開単位。

- 意思決定者/経済的バイヤー/技術的バイヤー/エンドユーザー(後述DMU)。

集合体

- 世帯(HH)/家族:消費財での購買・使用単位。

- セグメント/コホート:共通特性で括る分析単位(年代・行動・価値観など)。

- コミュニティ:ファン/アンバサダー/SNS等での貢献者の集合。

2) 取引・意思決定のなかでの役割(“誰が何をするか”)

購買・使用・支払いの主体

- ショッパー(購買者):買物行動の主体(店舗・EC)。

- 使用者(エンドユーザー):価値の直接利用者。

- 支払者(ペイヤー):費用負担者(親・会社・保険など)。

- 受益者(ベネフィシャリー):価値の享受者(使用者と一致しない場合あり)。

影響・統制ロール(BtoC/家庭内)

- 意思決定者(Decider)、影響者(Influencer)、ゲートキーパー(情報や選択肢を制限)。

BtoBの DMU(Decision-Making Unit:意思決定の単位)

- 発案者・起案者(イニシエータ)

- 推進者・影響者(インフルエンサー)

- 経済的バイヤー(予算決裁)

- 技術的バイヤー(適合性審査・セキュリティ)

- 使用部門(エンドユーザー)

- ゲートキーパー(情報/購買プロセスのハブ)

- スポンサー/経営層スポンサー

チャネル/中間流通

- ディーラー/販売代理店/リセラー/卸・小売(“チャネル顧客”もマーケ対象)

- プラットフォームの両面:出店者(サプライサイド)と購入者(デマンドサイド)

3) 関係の段階(ファネル/ライフサイクル)

- サスペクト(潜在母集団) → プロスペクト(見込み客)

- リード(問い合わせ・資料DL)/MQL(マーケ認定)/SQL(セールス認定)

- トライアル/フリーミアムユーザー

- 初回購入客 → リピーター → ロイヤル顧客(VIP)

- 休眠顧客(ラプスド)/解約者(チャーン)/ウィンバック対象

4) 価値・収益性・関係の質

- LTV高・中・低、収益貢献(ホエール/ミッドテール/ロングテール)

- RFM(日付・頻度・金額):新規/優良/離反リスク/休眠

- 価格態度:プレミアム志向/バリューシーカー/コストセンシティブ

- NPS:プロモーター/パッシブ/デトラクター

- エンゲージメント:アクティブ/コア/エッジ(周辺)ユーザー

5) 行動・採用ステージ・心理態度

- 使用強度:ヘビーユーザー/ライトユーザー/スイッチャー/カテゴリユーザー/ノンユーザー

- 採用曲線:イノベーター/アーリーアダプター/アーリーマジョリティ/レイトマジョリティ/ラガード

- 離反・解約:チャーン予備軍/ダウングレード候補/アップセル・クロスセル候補

- ブランド関与:ファン/フォロワー/サブスクライバー/コミッター(コミュニティ貢献)

6) チャネル・接点別の対象

- 来店客・来場者・来館者・来院者/EC訪問者(ビジター)/カート放棄者

- アプリユーザー(DAU/MAU:日/月)/プッシュ許諾者/LINE友だち 等

- コールセンター相談者/お問い合わせ対応者

- イベント参加者/展示会来場者/セミナー受講者/ウェビナー視聴者

7) 契約・課金モデル別

- 一括購入客/定期購入者(サブスクライバー)/従量課金ユーザー

- フリーミアム:無料ユーザー/課金転換候補

- テナント/ワークスペース(SaaSの契約単位)

- 広告モデル:視聴者/閲覧者

8) 調査・分析の文脈での対象

- 母集団(Population)/標本(Sample)/サンプルフレーム

- 調査回答者(Respondent)/被験者(Subject)/ユーザビリティ被験者

- パネル/リサーチモニター

- セグメント(態度・価値観・行動・RFM・LTV・ニーズ・JTBDなどで定義)

9) 業界特有の呼称(例)

- 観光・宿泊:ゲスト

- 航空・交通:乗客(Passenger)

- 医療:患者(Patient)

- 教育:学生・受講者

- 不動産:入居者・テナント

- 金融・保険:口座保有者/契約者/被保険者/受取人

- 公共:住民・来街者・通勤者・観光客

- エンタメ・スポーツ:観客・ファン・サポーター・会員

10) 企画・戦略の抽象概念(“設計上の対象”)

- ターゲットオーディエンス(到達対象)/ターゲットセグメント

- ICP(Ideal Customer Profile:理想顧客像)※B2Bで有効

- ペルソナ(半擬人化した代表像)

- JTBDのアクター:Job Performer(仕事を遂行する主体)/購買者(雇用者)/受益者

- アカウント階層:親会社/子会社/部門/担当者

- ステークホルダー:規制当局、地域社会、投資家、採用候補、メディア、パートナー、従業員など。

「未顧客」の理解

事業の持続的な成長のためには、既存顧客やファン層だけでなく、市場の大半を占める「未顧客」—自社製品を知らない、興味がない、あるいは買わない人々—にも目を向ける必要があります。

未顧客に対して商品・サービスの機能やメリットを一方的に訴求しても響かないため、既存顧客が「なぜ、買うのか?」という視点から、未顧客が「なぜ、買わないのか?」へと視点を転換してみると、新たな糸口が見つかる可能性があります。

未顧客の生活での文脈に合わせて商品やサービスの価値を再定義してみることが鍵となります。このアプローチの具体的な方法としてはカテゴリー・エントリー・ポイント(CEP)を網羅的に洗い出してみることです。

カテゴリー・エントリー・ポイント(CEP)とは、「どんな場面で、どんな目的で、どんな感情の時に」そのカテゴリーを思い出すかという意思決定の起点です。

例えば、健康志向で普段は甘いものを避けている「未顧客」が、「自分へのご褒美」という文脈では高級なデザートを購入することがあります。この人物に「糖質オフ」という機能的価値を訴求しても響かないが、「贅沢なご褒美体験」という文脈を提示すれば、購買のきっかけとなるということです 。

顧客が誰なのかを決める枠組み

顧客を深く理解するためには、体系的なフレームワークに沿って分析を進めることが有効です。本記事では、事業戦略の根幹をなす「市場理解」「STP分析」「CVP設計」という3つのステップに沿って、顧客理解を深め、具体的なアクションに繋げるためのアプローチを解説します。

① 市場理解:戦うべき土俵を正しく定義する

顧客理解の第一歩は、自社が戦う「市場」、すなわち土俵を正しく定義することから始まります。これは、自社の製品カテゴリーだけを見るのではなく、顧客が課題解決のために実際に天秤にかけるすべての選択肢を捉えることを意味します。

例えば、出張時の移動手段を考える顧客にとって、新幹線は航空機だけでなく、高速バスや「移動しない(オンライン会議で済ませる)」という選択肢とも競合します。このように、隣接カテゴリーや非消費まで含めた「参照枠」で市場を定義することが不可欠です。

次に、その土俵の機会を定量的に評価します。市場全体の潜在的な大きさを示すTAM (Total Addressable Market)、自社の事業モデルでアプローチ可能な市場規模であるSAM (Serviceable Available Market)、そして現実的に獲得を目指せるSOM (Serviceable Obtainable Market) を算出することで、事業のポテンシャルと目標を具体化します 。

TAM・SAM・SOMとは?

TAM(Total Addressable Market)

全体市場規模。製品・サービスが理論上到達可能な市場全体の規模。最大限の潜在的な市場機会を示す。

SAM(Serviceable Available Market)

獲得可能市場。自社の製品・サービスが実際にターゲットできる市場セグメント。地理的・技術的制約を考慮した現実的な市場。

SOM(Serviceable Obtainable Market)

獲得目標市場。短中期的に実際に獲得を目指す市場シェア。競合状況やリソースを考慮した現実的な目標値。

これらの分析は、U&A調査(利用実態・意識調査)による顧客の行動や価値観のデータ、各種統計などの二次データ、そしてSNSやレビューから得られる定性的な声を統合することで精度を高めます 。最終的には、未充足ニーズや参入障壁を基にした「機会仮説」を導き出し、次のSTP分析へと繋げます。

② STP:誰に、なぜ、どう選ばれるかを設計する

市場全体を俯瞰した後は、その中で「誰に」「どのような理由で」自社を選んでもらうかを定めるSTP分析に移ります。これは、限られた経営資源を最も効果的に投下するための羅針盤となります。

🎯 STPマーケティング分析

効果的なマーケティング戦略の3つのステップ

Segmentation

市場細分化市場全体を同質的なニーズや特性を持つグループに分割します。顧客を理解し、効率的にアプローチするための第一歩です。

- 地理的変数:地域、都市規模、気候

- 人口統計的変数:年齢、性別、収入、職業

- 心理的変数:ライフスタイル、価値観

- 行動変数:購買頻度、使用量、ロイヤルティ

Targeting

ターゲット選定細分化された市場の中から、最も魅力的で自社の強みを活かせるセグメントを選択します。経営資源を集中投下する対象を決定します。

- 市場規模と成長性

- 競合の状況

- 自社の経営資源との適合性

- 収益性と到達可能性

Positioning

ポジショニングターゲット顧客の心の中で、自社製品・サービスを競合と差別化し、独自の位置づけを確立します。顧客に選ばれる理由を明確にします。

- 独自の価値提案(USP)の明確化

- 競合との差別化ポイント

- ブランドイメージの構築

- 一貫したメッセージング

Segmentation(市場を分ける)

まず、市場を同質な属性を持つグループに分割します。分割軸には、年齢や性別といったデモグラフィック変数、購買頻度などの行動変数、価値観やライフスタイルといったサイコグラフィック変数、そしてLTV(顧客生涯価値)などの価値基準を用います。

分割されたセグメントは、規模の十分性、測定・到達可能性、実行可能性といった基準で評価され、再現可能なルール(スコアリングモデルなど)と共に定義されます 。

Targeting(狙う相手を選ぶ)

次に、分割したセグメントの中から、自社の強みが最も活かせ、収益性と将来性が見込めるセグメントを優先ターゲットとして選びます。ターゲット選定の際には、市場の規模や成長性、競合の状況、自社の強みとの適合性、そして収益性やアプローチのしやすさ(到達可能性)といった基準で各セグメントを多角的に評価します。

BtoC(個人向け)ビジネスであれば、特定の年齢層やライフスタイルを持つ人々(例:「都市部に住む20代の健康志向な女性」)に焦点を当てることが考えられます。

一方、BtoB(法人向け)ビジネスでは、ターゲット企業像を明確化する「ICP(Ideal Customer Profile)」の定義が有効です。これは、業種、企業規模、課題といった属性に基づき、自社にとって最も価値の高い顧客企業を描き出すアプローチです。

重要なのは、すべての市場を狙うのではなく、最も価値を生み出せる可能性の高いターゲットに経営資源を集中させることです。これにより、マーケティング活動の効率と効果を最大化します。

Positioning(独自の立ち位置を築く)

最後に、ターゲット顧客の心の中に、競合とは違う独自の価値あるポジションを築きます。「誰にとっての(参照枠)」「どんな存在で(差別化主張)」「なぜそれが信じられるのか(信頼性の裏付け)」を明確に言語化し、ブランドロゴやカラースキームといった識別資産と一貫性を持たせます。

このポジショニング仮説は、知覚マップ分析やメッセージテストといった定量調査を通じて、ターゲット顧客に意図通り認識されるかを検証することが成功の鍵となります。

③ CVP:顧客への提供価値

STPによって「誰に、どのように位置づけるか(ポジショニング)」が定まったら、次のステップは、その顧客にどのような価値を提供するのかを具体化することです。これが「CVP(Customer Value Proposition:顧客価値提案)」の設計にあたります。

CVPとは、顧客に対して、何を・どのように提供し、なぜその価値が信頼に足るのかを明確に示す「価値提案」です。ポジショニングで定義した立ち位置(差別化意図)を、顧客が実感できる価値へと翻訳する役割を担います。

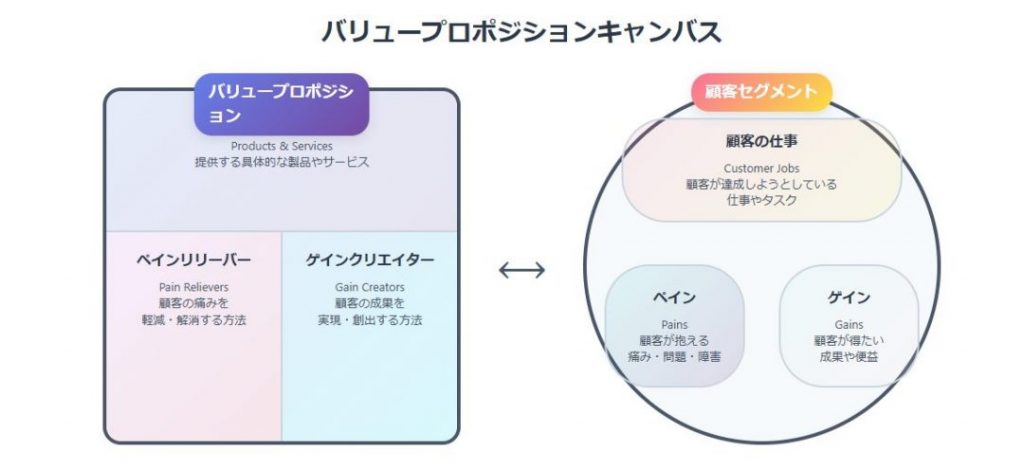

この設計を支援する有効なフレームワークが「バリュープロポジションキャンバス」です。顧客の視点(Jobs, Pains, Gains)と、提供側の視点(Products & Services, Pain Relievers, Gain Creators)を対応づけることで、両者のフィットを可視化し、顧客にとって真に意味のある価値提案を構造的に導き出すことができます。

CVPは、こうしたプロセスを通じて、以下の3つの要素を統合する形で構成されます。

| 左側:バリュープロポジション (Value Proposition) | 右側:顧客セグメント (Customer Segment) | ||

| 1. 製品とサービス(Products & Services) | 提供する具体的な製品やサービス。●顧客の仕事を手助けするもの●デジタル製品、物理的製品、サービスなど | 1. 顧客の仕事(Customer Jobs) | 顧客が達成しようとしている仕事やタスク。●機能的な仕事: 具体的なタスク●社会的な仕事: 周囲からどう見られたいか●感情的な仕事: どう感じたいか |

| 2. ペインリリーバー(Pain Relievers) | 顧客のペインを軽減・解消する方法。●問題を取り除く、リスクを減らす●障害を排除する具体的な機能や特徴 | 2. ペイン(Pains) | 顧客が抱える痛み、問題、障害。●望ましくない結果やリスク●現在のソリューションへの不満●コストが高い、時間がかかる、複雑すぎるなど |

| 3. ゲインクリエイター(Gain Creators) | 顧客のゲインを実現・創出する方法。●期待される成果を生み出す●顧客を驚かせ、喜ばせる価値 | 3. ゲイン(Gains) | 顧客が得たいと思っている成果や便益。●期待される結果●成功の測定基準●驚きや喜びをもたらすもの |

このCVPはあくまで仮説であり、市場に投入する前に厳密な検証が不可欠です。

コンセプトテスト調査で受容性を測り、PSM分析(価格感度測定)で最適な価格帯を探り、A/Bテストで実際の行動変容を確認します 。

これらの定量的な検証を通じて、顧客からの支持と事業としての採算性を両立させる価値が磨き上げられていきます。

顧客の何を理解する必要があるのか

顧客理解とは、顧客の行動の背景にある「なぜ」を深く探求することに他なりません。顧客が何を考え、何を感じ、どのような状況で意思決定を下すのか。その意思決定を多角的に捉えるための視点を複数持つことが不可欠です。

顧客が口にする「〇〇が欲しい」という言葉は、多くの場合「ウォンツ」と呼ばれるニーズを満たすための具体的な手段や製品を指しています 。しかし、その言葉を鵜呑みにするだけでは、本質的な顧客理解には至りません。その背後には、顧客自身が「△△したい」と自覚している目的、すなわち「顕在ニーズ」が存在します 。

例えば、「高性能なドリルが欲しい」(ウォンツ)の裏には、「壁に正確な穴を開けたい」(顕在ニーズ)という目的があるのです。

さらに重要なのが、顧客自身も明確には意識していない、あるいは言語化できない根本的な動機、すなわち「潜在ニーズ」です 。「壁に穴を開けたい」という目的のさらに奥には、「家族の写真を飾って、温かい家庭を実感したい」といった感情的・社会的な欲求が隠れているかもしれません。この無意識の動機こそが、顧客の行動を最も強く規定する原動力となります。

顧客の意思決定を「解決すべき問題」という視点で捉えることも有効です。顧客の「理想の状態」と「現状」との間に存在するギャップは「顧客課題」と呼ばれます 。特に、顧客が「お金を払ってでも解決したい」と感じるほどの切実な痛みや不便さが「ペインポイント」であり、これは新しいビジネスチャンスの源泉となります 。

このように、顧客の意思決定は一つの言葉で片付けられるものではなく、ウォンツ、顕在ニーズ、潜在ニーズ、顧客課題、ペインポイントといった多様な概念が複雑に絡み合った多層的な構造をしています。これらの意味を理解し、状況に応じて使い分けることが、真の顧客理解への第一歩となります。

以下のマトリクスは、これらの複雑な顧客概念の関係性を体系的に整理し、それぞれの定義、着目点、そしてビジネスにおける主な用途を一覧化したものです。

【顧客理解の対象となる概念の整理】

| 用語 | 中核的意義 | 顧客の認識レベル / 着目点 | 主な用途 / ビジネス焦点 | 戦略的価値 / 測定の例 |

|---|---|---|---|---|

| 顧客価値 | 顧客が受け取る便益と、そのために支払う負担(金銭、時間、リスク)の差分 。 | 着目点: 便益の総量、負担の総量。 | 用途: 経営戦略の評価、価値提案(CVP)の妥当性検証、価格戦略の策定 。 | 価値/測定: 顧客が支払ってもよいと感じる価格(WTP)、価格感度(PSM)、NPS、TCO評価 。 |

| ベネフィット | 顧客が製品やサービスから得たいと求めている具体的な成果や便益 。 | 着目点: 機能的(時間、性能)、情緒的(安心、誇り)、社会的(評価、規範)な側面 。 | 用途: マーケティングメッセージの設計、機能開発の優先順位付け、UI/UXの要件定義 。 | 価値/測定: 顧客にとっての真の提供価値を明確化する。MaxDiff法、コンジョイント分析、重要度×満足度分析 。 |

| ニーズ | 顧客が抱える根源的な必要性や、あるべき姿とのギャップから生じる欠乏状態 。 | 着目点: 生理・安全・効率・関係・自己実現といった根源的欲求。本人が自覚している「顕在」と、自覚していない「潜在」に大別される 。 | 用途: 市場セグメンテーションの軸抽出、新コンセプト開発の仮説定義 。 | 価値/測定: 顧客行動の根本動機を理解し、長期的な関係を築く基盤となる。定性調査(インタビュー等)で探索し、項目化して定量測定 。 |

| 潜在ニーズ | 顧客自身が意識していない、あるいは言語化できない根本的な動機や欲求 。 | 認識レベル: 無意識 。着目点: 未認知・放置されている欲求、代替行動で補っている不満 。 | 用途: ブランディング、革新的コンセプト開発、認知形成、上位ファネルの拡大 。 | 価値/測定: 深い顧客エンゲージメントと長期的なロイヤルティを構築する。定性調査(行動観察、深層インタビュー)、SNS分析で探索 。 |

| 顕在ニーズ | 顧客自身が自覚しており、言語化できる目的や問題 。 | 認識レベル: 意識的 。着目点: 具体的な課題、解決策の比較検討、意思決定プロセス 。 | 用途: 製品改良、競合分析、ダイレクトレスポンス広告、下位ファネルの最適化 。 | 価値/測定: 既存市場での競争力の源泉。比較検討率、指名検索数、見積依頼率などで測定 。 |

| ウォンツ | ニーズを満たすために顧客が欲する、文化や文脈で具体化された特定の手段や製品 。 | 認識レベル: 意識的。着目点: テイスト、ブランド、チャネル、体験様式といった具体的な選好 。 | 用途: 4P設計(特に製品、販促、チャネル)、短期的な販売促進 。 | 価値/測定: 顧客との対話の出発点であり、深掘りの対象。選好度調査、想起率、パッケージテストなどで測定 。 |

| 需要(デマンド) | 特定のウォンツが、それを購入する能力と意思によって裏付けられている状態 。 | 認識レベル: 意識的。着目点: 「買える」×「買いたい」の積 。 | 用途: 市場規模(TAM/SAM/SOM)の測定、販売・売上予測 。 | 価値/測定: 商業的な実現可能性を評価する指標。購入意向率、CVR、アクセス可能性などで測定 。 |

| 顧客課題 | 顧客の「理想の状態(To-Be)」と「現状(As-Is)」との間に存在する具体的なギャップや障壁 。 | 認識レベル: 意識的・無意識的。着目点: 理想の実現を妨げている構造的な問題や非効率 。 | 用途: ソリューション営業、B2Bマーケティング、コンサルティング 。 | 価値/測定: 顧客のビジネスプロセス全体に入り込む価値提案の基盤。現状業務の分析、ヒアリングを通じて特定 。 |

| ペインポイント | 顧客が「お金を払ってでも解決したい」と強く感じる、特に深刻な課題や「痛み」 。 | 認識レベル: 意識的。着目点: 「マイナスからゼロへ」の状態移行を求める強い欲求。不便、不安、非効率など 。 | 用途: 価値提案の設計、営業、コンバージョン率改善、新規事業の妥当性検証 。 | 価値/測定: 製品・サービスの商業的成功を確実にする必須要件。顧客インタビューや共感マップで特定 。 |

| ゲインポイント | 現状(ゼロ)から、さらに良い状態(プラス)へと向上させたいという期待を超える「付加価値」や「喜び」 。 | 認識レベル: 意識的・無意識的。着目点: 「ゼロからプラスへ」の欲求。効率化、自己実現、喜びなど 。 | 用途: 競合との差別化、顧客体験の向上、プレミアム価格設定 。 | 価値/測定: 市場でのリーダーシップとブランド選好を確立する要素。 |

| アンメットニーズ | 市場に存在する解決策では十分に満たされていない、顕在的または潜在的な顧客の欲求 。 | 認識レベル: 意識的・無意識的。着目点: 既存の解決策への不満、未開拓の欲求領域。 | 用途: 新規事業開発、市場創造(ブルー・オーシャン戦略)、イノベーション 。 | 価値/測定: 新しい市場を切り開く機会の源泉。市場調査、トレンド分析、行動観察調査で発見 。 |

| インサイト | 顧客の行動や不満の背後にある、自明ではない深層心理の「発見」。問題を再定義し、新しい解決策を解き放つ 。 | 認識レベル: 無意識→意識化。着目点: 顧客自身も気づいていない行動の「決め手」や本音 。 | 用途: 事業戦略の策定、破壊的イノベーション、マーケティングコンセプトの刷新 。 | 価値/測定: 競争のルール自体を変える、持続的な競争優位の源泉。エスノグラフィ、ソーシャルリスニングで発見 。 |

| ジョブ理論(JTBD) | 特定の状況(コンテクスト)において、顧客が成し遂げたい「進歩(Progress)」を片付けるために製品を「雇用」するという考え方 。 | 認識レベル: 状況依存。着目点: 機能的、感情的、社会的側面を含む、顧客の「雇用理由」 。 | 用途: 市場の再定義、イノベーションプロセスの設計、全社戦略の策定 。 | 価値/測定: 顧客モチベーションを包括的に理解し、組織全体を方向付ける羅針盤。コンテクスト面接、ジョブストーリーで特定 。 |

顧客理解のためのアプローチ方法

顧客理解という目標を達成するためには、顧客に関する生きた情報を収集するための体系的なアプローチが必要です。

その手法は、顧客の深層心理や文脈を探る「質的アプローチ」と、行動パターンや傾向を大規模に測定する「量的アプローチ」に大別されます。

| 項目 | 定性調査 | 定量調査 |

|---|---|---|

| 核心的目的 | 仮説の構築、深層心理や文脈の理解 | 仮説の検証、市場の実態や傾向の測定 |

| 主要な問い | 「なぜ?」「どのように?」 | 「どのくらい?」「何パーセント?」 |

| サンプルサイズ | 少数(数名〜数十名) | 多数(数百名〜数千名以上) |

| データ形式 | 言葉、文章、観察記録、画像など非構造化データ | 数値、割合、スコアなど構造化データ |

| 代表的な手法 | デプスインタビュー、エスノグラフィ、フォーカスグループ | ネット調査、会場調査、ウェブ解析、郵送調査 |

| 強み |

・個人の意見を深く掘り下げられる ・潜在ニーズやインサイトを発見しやすい ・予期せぬ発見がある |

・結果を一般化しやすい ・各要因で統計的な差異が得られる ・大規模な傾向を把握できる |

| 弱み |

・結果の一般化が難しい ・調査員のスキルに依存する ・コストと時間がかかる傾向 |

・「なぜ」の理由が分かりにくい ・個別の詳細な文脈を見逃す ・回答の質が低い場合がある |

| 適用場面 | 新市場の探索、コンセプト開発、UXの課題発見、ブランドイメージの深掘り | 市場規模の把握、顧客満足度の測定、広告効果の検証、セグメント別の比較分析 |

質的アプローチ(定性調査)

質的アプローチは、数値だけでは捉えきれない「なぜ」という問いに答えるための手法です。顧客の言葉、行動、感情の背後にある文脈や動機を深く探ることで、豊かで示唆に富んだ顧客を理解するための情報を得ることができます。

インタビュー

インタビューは、顧客との直接的な対話を通じて、個別の具体的な事例や経験、動機を深く掘り下げる手法です。

対象は様々で、既存顧客や見込み顧客に直接話を聞くユーザーインタビューが中心となります。これには、一対一で深層心理に迫るデプスインタビューや、参加者同士の相互作用から新たな視点を得るグループインタビューといった形式があります。

本格的な調査に先立ち、業界の専門家から市場構造や特有の課題を効率的に把握するエキスパートインタビューも有効です。

さらに、営業やカスタマーサポートといった社内の最前線で顧客と接する担当者へのヒアリングも欠かせません。日々の業務で得られた顧客の生の声やクレームといった、実践的で価値の高い知見を引き出すことができます。

観察調査

観察調査は、顧客に質問するのではなく、実際の行動や置かれている環境を直接見ることで、言葉にならないニーズや無意識の習慣を捉える手法です。

インタビューでは語られない、ありのままの姿から顧客を理解するのに適しており、顧客自身も意識していない本質的な課題の発見につながります。

例えば、製品やウェブサイトを実際に操作してもらうユーザーテストでは、設計者の想定とは異なるつまずきの原因や非効率な操作といった、ユーザビリティ上の課題を具体的に特定できます。

さらに、顧客の自宅や職場といった日常の環境で行動を観察するエスノグラフィーは、インタビューでは語られることのない独自の工夫や制約など、革新的なアイデアの源泉となるインサイトを発見できる可能性があります。

デジタル・テキスト分析

デジタル・テキスト分析は、オンライン上に存在する膨大なテキストデータから、顧客の自発的でフィルターのかかっていない意見を収集・分析する手法です。

具体的には、TwitterなどのSNS上の会話からリアルタイムの評判やニーズの兆候を探るソーシャルリスニング 、ECサイトや専門サイトのレビューを体系的に分析する方法が挙げられます。

また、カスタマーサポートへの問い合わせ記録やアンケートの自由回答といった、企業に直接寄せられる顧客の声(VOC)の分析も含まれます。

自社や競合の導入事例を分析し、顧客がどのような課題を解決し成功したのかというパターンを抽出することも有効です 。これらのアプローチにより、直接的な質問では得にくい顧客の本音や隠れたニーズを捉えることが可能になります。

定量調査(量的アプローチ)

量的アプローチは、質的調査で得られた仮説を検証したり、市場全体の傾向やパターンを定量化することで客観的なデータに基づいた意思決定を支援することを目的とします。

デジタルログ分析

デジタルログ分析は、オンライン上の行動履歴を客観的なデータとして捉え、その背後にあるパターンや意図を読み解くアプローチです。

具体的には、ウェブサイトやアプリ上でのユーザーの動きを追跡するウェブ・アプリ解析があり、閲覧ページやクリックの順序、コンバージョンに至る経路などを分析することで、ユーザーがどこでつまずき離脱しているのかといった課題を特定します。

また、POSデータやECサイトの購買履歴を分析する購買データ分析では、購買パターンや一緒に購入される商品の組み合わせ、顧客セグメントなどを明らかにすることが可能です。

顧客価値分析フレームワーク

顧客価値分析フレームワークは、購買データに基づき顧客を評価・分類し、マーケティング施策の最適化を目指す定量的なアプローチです。

「最終購入日・頻度・金額」で顧客を評価するRFM分析は、優良顧客や離反予備軍を特定するのに役立ちます。全顧客を購入金額順に10等分し、売上貢献度の高い層を特定するのがデシル分析です。

LTV(顧客生涯価値)分析は一人の顧客が生涯にもたらす総利益を算出し 、投資判断の基準となります。

これらの分析に加え、顧客を共通の特性でグループ分けするセグメンテーション分析を行うことで、各顧客層に最適化されたアプローチを設計できます。

アンケート調査

インタビューや観察調査は顧客の深層心理を探るのに優れ、アクセスログは実際の行動を客観的に示します。しかし、前者は少数の事例に留まり、後者は行動の「なぜ」を知ることができません。

この二つの間に存在する決定的なギャップを埋め、質的な仮説を量的な確信へと転換させるのがアンケート調査です。特定の仮説が市場全体で通用するのかを統計的に検証し、ビジネス上の重要な意思決定をデータで裏付ける羅針盤としての役割を担います 。

アンケート調査を実施することで、ログ分析では決してわからない行動の「理由」を直接問うことができます。例えば、購入をためらった理由や、特定の機能を使わない背景など、顧客の頭の中にある障壁や動機を数値化し、改善の優先順位を明確にします。

また、ブランドの認知度や満足度、購入意向といった、行動には直接現れない「認識」や「意図」を測定できる唯一の手段です。これらは将来の業績を予測する重要な先行指標となります。

このように、アンケート調査は顧客の「内面」と「行動」を結びつけ、不確実な仮説を事業の成長を駆動する具体的なアクションプランに結びつけることができる、顧客理解のプロセスにおいて不可欠なエンジンといえます。

現代の顧客リサーチの力は、定性調査と定量調査のどちらかを選ぶことにあるのではなく、両者をいかに巧みに連携させるかにかかっています。そして、その連携プロセスにおいて、アンケート調査は決定的なピボット(転換点)の役割を果たします。

顧客理解を進めるために、まず「定量化の入口」をつくる

ここまで見てきたように、「顧客理解」というテーマは、市場構造から顧客の心理メカニズム、行動や意思決定のプロセスまで、多層かつ広範です。それを眼の前にして、実務の現場で最初に問われるのは、「何を、どのように把握するか」というリサーチの入口です。

どんなに精緻な仮説や整理の枠組みも客観的な裏づけなしには、社内で共有・合意できる「共通言語」にはなりません。顧客理解の第一歩は、仮説を定量的に確かめ、再現性を確保する仕組みを持つことにあります。その意味で、アンケート調査は最も汎用的で強力な起点を作り出すツールとなります。

具体的には次のような場面でアンケート調査が役に立ちます。

- セグメンテーションやペルソナ設計では、属性や価値観、態度を定量化して顧客群を描き出す。

- ニーズ・価値仮説では、「何がどの程度求められているか」を測る。

- ブランド理解・製品評価・価格認知では、比較や選好、支払い意向を定量的に把握できる。

- コミュニケーションやUX、顧客満足度の領域では、体験後の印象や摩擦点を継続的に追跡できる。

こうした測定のサイクルを一度で終わらせず、企画・開発・マーケティングの各段階で繰り返し検証することが、真の顧客理解につながります。

そのためには、リサーチャーだけでなく、企画者や担当者自身が仮説をすぐ形にできる環境が欠かせません。

セルフ型アンケートツール「QiQUMO」は、直感的な設計機能と網羅的な分析機能により、誰でもすぐに調査を実施し、データから気づきを得られる仕組みを提供します。

顧客理解を“語る”だけでなく、“測る”こと。―それこそが、次のマーケティングを動かす原動力になります。