調査パネル(モニター調査)とは?Webアンケートモニターで低コスト・高速に意思決定する実践ガイド

「この企画、本当にユーザーに響くのだろうか?」「会議で意見が割れた…。客観的なデータで判断したい…」

こうしたビジネスの現場で日々生まれる「問い」や「迷い」。これらを解決する強力な武器が、Webアンケートモニターを活用した「パネル調査(Webリサーチ)」です。かつて数百万円の予算が必要だったアンケート調査は、今や数万円から、しかも数時間で実施できる身近なツールへと進化しました。

この記事では、ビジネスで主流となっている「Webアンケートモニター調査」に焦点を当て、安さと速さの秘密から、調査を通じて得られる具体的な価値、そして成果を出すための活用ステップまで、事例を交えながら解説します。

この記事を読めば、リサーチが単なる「調査」ではなく、自信ある意思決定と、事業の成功確率を高めるための「羅針盤」になることがお分かりいただけるはずです。

「調査パネル」とは?~ネットリサーチの“当たり前”を創った仕組み~

「調査パネル」とは、アンケートに協力的なモニターが、性別・年齢・居住地といった基本属性から、職業、趣味、特定のサービス利用状況といった詳細な情報までを登録している巨大なデータベースのことです。「アンケートモニター」や「リサーチパネル」もほぼ同じ意味で使われます。

この仕組みの最大の特長は、登録された属性情報を利用して、調査したい対象者をピンポイントで抽出(スクリーニング)できる点にあります。例えば「子どもを持つ30代の有職女性」といった条件で、瞬時に数百~数千人の対象者を集めることが可能です。

ここで注意したいのが、学術領域で使われる「パネル調査(縦断調査)」との違いです。縦断調査が“全く同じ人”を長期間追跡して個人の変化を観測するのに対し、ビジネスで活用される調査パネルは、巨大な母集団から条件に合う人を“その都度”抽出するスポット的な活用が主となります。

2000年代以前、こうしたターゲットを絞った調査は多大なコストと時間が必要でした。しかし、ネットリサーチ専業各社が大規模な調査パネル基盤を国内に築いたことで状況は一変。「パネル×Webアンケート」という手法が確立され、あらゆる企業が手軽に生活者の声にアクセスできる、今日の“当たり前”の市場調査環境が創られたのです。

なぜ安い?セルフ型で実現した「1人1問10円」の価格革命

調査パネルの普及に加え、リサーチのあり方を根底から変えたのが、ユーザー自身が直接アンケートを実施できるセルフ型アンケートツールの登場です。

従来、市場調査は調査会社に企画から分析までを一括で依頼するのが一般的でした。この方法では、調査票の設計や実査の管理、集計作業などに専門のディレクターが介在するため、人件費や管理費が上乗せされ、費用は高額になりがちでした。

それに対しセルフ型アンケートツールは、アンケートの配信・回収・基本集計といった「実査」の工程をプラットフォームとしてユーザーに開放したものです。これにより、調査会社に支払っていた中間コストが劇的に削減されました。その結果、「1サンプルあたり〇円」「1問×1人=10円」といった、極めて透明性の高い料金体系が生まれ、まさに価格革命が起きたのです。

この価格破壊により、従来は考えられなかった「10問×100人=1万円」といった、少額・小規模なリサーチが現実のものとなりました。担当者は、企画立案や結果の分析といった、より本質的な業務に集中しながら、必要な時に必要な分だけ、市場の“答え合わせ”を即時に行える。この「小さく、速く、賢く」試せる運用こそ、セルフ型がもたらした最大の価値と言えるでしょう。

リサーチで得られる本当の価値とは?単なる「データ集め」で終わらせない3つのメリット

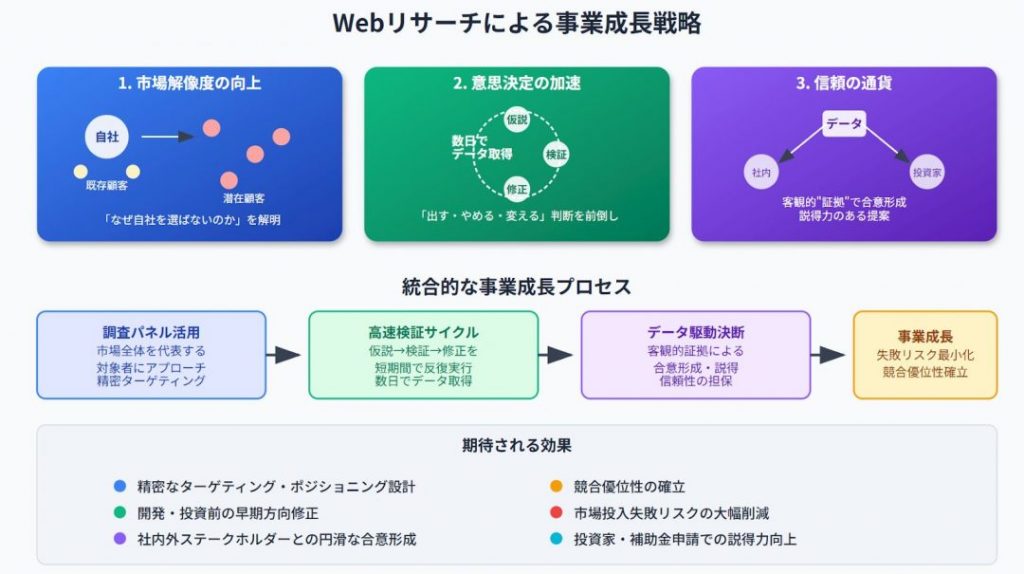

Webリサーチの価値は、安さや速さだけではありません。本当に重要なのは、得られたデータをビジネスの推進力に変えることです。ここでは、リサーチがもたらす3つの本質的な価値を解説します。

自社の“外”にいる「次の顧客」の声を聞き、市場の解像度を上げる

私たちは、自社の既存顧客や接点のあるユーザーの声ばかりに耳を傾けがちです。しかし、事業を成長させるためには、まだ自社を知らない潜在層や、競合を選んでいるユーザーが「なぜ自社を選ばないのか」を知ることが不可欠です。調査パネルを活用すれば、こうした自社の“外”にいる「次の顧客」に直接アプローチできます。

年齢・性別・居住地といった属性で市場全体を代表するように対象者の比率を調整(割付)すれば、市場全体の文脈で「誰に、何が刺さるのか」を定量的に判断できます。さらに、特定の業種や役職(B2B)、ニッチな趣味を持つ層など、精密なターゲティングで狙ったセグメントのニーズを深掘りすることも可能です。これにより、勘に頼らないターゲティングやポジショニングの再設計が加速します。

「出す・やめる・変える」の判断を加速し、事業の失敗リスクを減らす

ビジネスのスピードが求められる現代において、意思決定の遅れは致命傷になりかねません。Webリサーチの圧倒的なスピードと反復性は、このリードタイムを劇的に短縮します。数日でアンケートを回収し、すぐさま一次集計、そして浮かび上がった新たな疑問を即座に追配信し確認する、といった機動的な運用が可能です。

この「仮説→検証→微修正」のサイクルを高速で回すことで、企画や開発の早い段階で何度も“答え合わせ”ができます。これにより、「このまま出すべきか、今すぐやめるべきか、どう変えるべきか」という重要な経営判断を、客観的データに基づいて前倒しで下せるようになります。これは、大きな投資をする前の失敗リスクを最小限に抑える、極めて有効な手段です。

客観的な“証拠”で、関係者を動かす「信頼の通貨」を手に入れる

どんなに優れた企画でも、社内の合意形成や予算獲得ができなければ前に進みません。特に意見が分かれた際、個人の好みや感覚論で議論していては、時間だけが過ぎていきます。

代表性のある定量データは、こうした状況を打開する客観的な“証拠”として機能します。データは、好き嫌いではなく、誰もが納得できる「共通通貨」となり、議論を建設的に前進させます。

スタートアップが事業の方向転換(ピボット)を判断する際や、新規事業の社内稟議を通す場面、さらには投資家や補助金申請先に事業計画の妥当性を示す際にも、客観的なデータは「信頼性の通貨」として絶大な説得力を発揮するのです。

アンケートに裏打ちされた成功の具体例

リサーチの価値は決して机上の空論ではありません。私たちが日常的に手に取るヒット商品や、話題のサービスの多くは、その裏側で消費者調査という「羅針盤」を徹底的に活用しています。開発者のひらめきや勘だけでなく、地道なデータ収集と分析が、その成功を支えています。

ここからは、国内のトップ企業がアンケート調査から得たインサイトを、どのように事業の成果へと結びつけたのか、具体的な事例を紐解いていきます。

消費者調査にもとづくピボット(サントリー:ザ・プレミアム・モルツ)

サントリーが「ザ・プレミアム・モルツ」でプレミアムビール市場を席巻した背景には、消費者調査に基づいた巧みな戦略転換がありました。当初、プレミアムビールは贈答品のような「ハレの日」の特別な飲み物と認識されていましたが、サントリーが実施した消費者アンケート調査が、この常識を覆す新たなインサイトを明らかにします。

それは、「週末や休日に、自分へのご褒美として少し贅沢なビールを楽しみたい」という、より日常に近い「プチ贅沢」への潜在的なニーズでした。この発見がブランド戦略のピボット(方向転換)を促し、サントリーはこの新たな飲用シーンに焦点を当て、「最高の週末を、最高金賞のビールで」というメッセージを打ち出しました。

さらに、継続的なパネル調査で消費者がプレミアムビールに求める品質を深掘りした結果、「泡のきめ細かさ」が高級感や満足度を左右する重要な要素であることが定量的に判明。この一連のデータに基づき製品改良とコミュニケーション戦略を一体で展開し、「週末のプチ贅沢」という新たな市場セグメントを創造し、支配するに至りました。

結果として2006年には売上が対前年比440%という驚異的な伸びを記録し、市場リーダーとしての地位を不動のものとしました。

潜在ニーズを掘り起こした調査主導のブランド開発(資生堂:TSUBAKI)

2000年代中盤、ヘアケア市場が価格競争と高機能化で二極化する中、資生堂はブランドの立て直しという課題に直面していました。この状況を打破するために実施されたのが、大規模な消費者調査です。調査の核心は、女性たちが抱く「美しい髪」への根本的な欲求を解き明かすことでした。

その結果、年齢や嗜好を超えて多くの日本人女性が心の底で求めているのは、日本の美の原点ともいえる「艶(つや)のある黒髪」であるという、極めて重要なインサイトを発見します。さらに、実に7割もの女性が自らの髪に満足していないという事実も明らかになり、そこに巨大な潜在市場があることを突き止めました。

この「艶」という絶対的な価値をブランドの核に据え、伝統的な美髪成分として親和性の高い「椿油」を前面に出したのが「TSUBAKI」です。コンセプトを体現した製品開発と、トップ女優陣を起用し「日本の女性は、美しい。」という強いメッセージを打ち出した広告戦略は、社会現象ともいえるほどの大きな話題を呼びました。

消費者調査から得た一つのインサイトに基づき、製品からコミュニケーションまでを一気通貫で展開した結果、「TSUBAKI」は記録的な大ヒットを達成。新たな市場を創造し、ヘアケア市場の勢力図を塗り替えるという劇的な成功を収めたのです。

データ活用体系にアンケートを組み込み、ヒットの再現性を生む「仕組み」を構築(ファミリーマート:コンビニスイーツ)

コンビニのスイーツ市場は、新商品が毎週のように投入される極めて競争の激しい分野です。その中でファミリーマートは、「バタービスケットサンド」や「生カヌレケーキ」といったヒット商品を連発しています。この安定した成功の背景には、商品開発プロセスそのものを変革した、定量調査の体系的な活用がありました。

従来の商品開発が社内の試食評価に頼りがちだったのに対し、ファミリーマートは開発の初期段階で、消費者パネルを対象とした「意向調査」を導入。新商品のコンセプトやパッケージ案を提示し、「購入したいか」「いくらなら買うか」といった購入意向を発売前に定量的に把握します。

例えば「生カヌレケーキ」では、市場のトレンドを捉えた後、この意向調査でコンビニスイーツとしての確かな需要をデータで確認した上で開発を本格化。このデータに基づくフィルタリングが、開発リソースを成功確率の高い商品に集中させ、ヒット率を劇的に向上させているのです。

さらに、ファミリーマートのデータ活用は、発売後にその真価をさらに発揮します。それが、実際の購買データと紐づいた「IDアンケート」です。

この調査では、特定の商品を実際に購入したお客様だけを対象に、満足度やリピート意向、評価のポイントなどをピンポイントで聴取します。これにより、「買うだろうか」という仮説の検証に留まらず、「買ってどうだったか」「なぜリピートするのか(しないのか)」という、より深く、信頼性の高いインサイトを得ることが可能になります。

発売前の「意向調査」で失敗のリスクを最小化し、発売後の「IDアンケート」で改善点や成功要因を明確にする。この継続的な調査プログラムこそが、単発の成功ではない、ヒットの再現性を生む「インサイト・エンジン」として機能しています。

このエンジンが消費者データを組織に供給し続け、データに基づいた意思決定文化を醸成することで、持続的な市場での優位性を生み出しているのです。

セルフ型アンケート×調査パネルのリサーチを迷わず進めるための実践ステップ

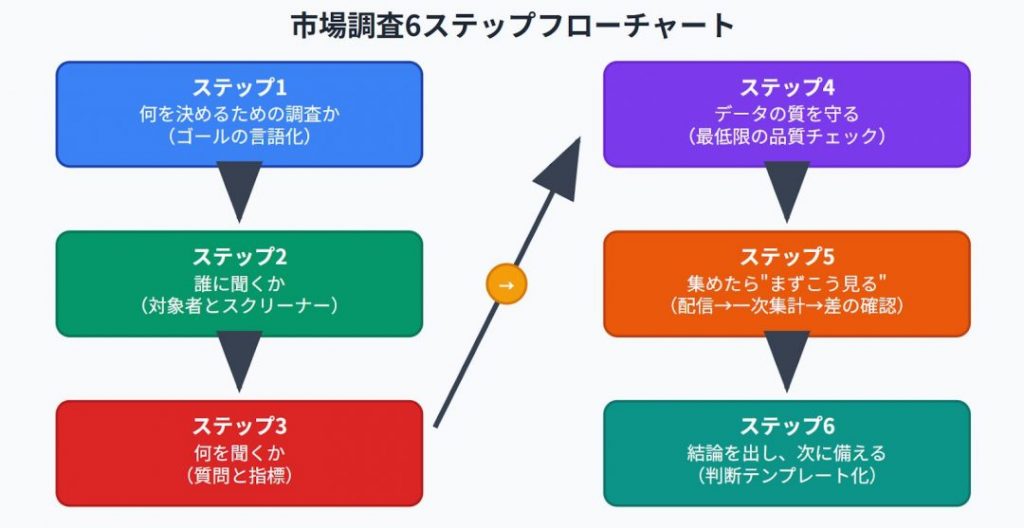

ここからは、セルフ型アンケート×調査パネルを“迷わず”進めるための実践手順を示します。誰に何を聞き、どれだけ集め、どう見て、どう決めるか ー 目的→対象→設問→品質→集計→判断の順に、現場でそのまま使えるコツを凝縮してお伝えします。まずは小さく速く回すことが成功への近道です。

最初に“何を決めるための調査か”を書き出す(ゴールの言語化)

はじめに、調査で「何を決めるか」を一行で書き出します。例)“新コピーA/Bのどちらを使うか”“価格はX円台で発売するか”。同時に、GO/STOPや採用基準の目安(たとえば「Aの支持率がBより+8pt以上ならA採用」)と、判断の期限、関係者を決めます。

これが設問や対象者選びの“ものさし”になります。聞いてみたい項目は増えがちですが、ゴールから逆算して意思決定に不要な質問は削るのがコツです。短く、迷いのない調査にするほど、回収も分析も速く、結論もブレません。

“誰に聞くか”を決める

次に対象者です。性別・年代・地域といった基本属性に加え、「直近6か月に購入した人」「競合を主に使っている人」「B2Bなら役職・業種」などの行動や立場の条件を1〜2個だけ設定します。

条件は欲張りすぎないのがポイントです。絞りすぎると回収が遅くなります。市場全体の感触がほしい場合は、年代×性別×地域の割付を置くと偏りを抑えられます。逆にニッチ検証が目的なら、「誰の声を集めれば判断できるか」を一言で説明できる状態にしておきましょう。

“何を聞くか”を組み立てる(質問と指標)

設問は5〜10分/10問前後が目安。順序は①事実(利用経験・頻度)→②評価(好意度・適合度)→③意向(購入・推奨)→④理由(自由記述)→⑤プロフィールの流れが基本です。比較や選好を確かめたいときは、A/B比較や簡単な順位付けを入れます。

価格感はPSMの“4質問”など手堅い型を使うと解釈しやすくなります。選択肢は重複なく網羅的に、最後に「その他」を付け加えます。自由記述は短文でOK、理由の一言が数字の背景を教えてくれます。「この答えが出たらどう動くか」を思い浮かべながら、設問を削ぎ落としましょう。

データの質を守る(最低限の品質チェック)

短時間で集められるからこそ、質の担保が肝心です。アンケートの①回答のための案内や指示に沿っているか、②回答に矛盾がないかどうか、③最小回答時間を確認しておきます。

回収後は、極端に速い回答や同じ選択肢ばかり選ぶ“不適切回答”を除外します。ツール側の重複・IP・端末チェックも活用しましょう。

実施前にプレテスト(10〜20件)で文章の分かりにくさや選択肢の漏れを確認すると、本番の手戻りが減ります。スマホ回答が多数なので、画面の見やすさ(1問1画面・長文回避)も忘れないようにします。

集めたら“まずこう見る”(配信 → 一次集計 → 差の確認)

回収後は、①全体の素集計で大きな傾向をチェック→②年代・性別・地域など主要セグメントでの差を見る→③自由回答をざっくり分類(3〜5カテゴリ)して“理由の共通点”を拾う、の順で進めます。

ここでは細かい統計にこだわらず、差が意思決定に足る大きさかに焦点を当てます。グラフは棒グラフと円グラフのシンプルな組み合わせで十分です。見ていて疑問がわいたら、そのまま追配信(追加の小テスト)を実施します。セルフ型×パネルの強みは、この“考える→すぐ確かめる”の反復にあります。

結論を出し、次に備える(判断テンプレート化)

最後に、結果からGO/STOP/修正のいずれかをはっきり決めます。その場しのぎにせず、あらかじめ用意した「判断テンプレート」(例:支持率差が+8pt以上でGO、未達ならコピー修正→追配信)に当てはめると、会議が早く締まります。

決めた後は、採用案の次アクション(誰が・いつ・何をする)まで一枚にまとめ、ナレッジとして保存。次回のアンケートはこの“型”を初期設定として使い回し、小規模×短サイクルでの検証を標準化します。こうして調査は“単発のイベント”ではなく、意思決定の仕組みになります。

パネル調査で広がるリサーチの可能性を自社の力に変える

調査パネルを活用したセルフ型アンケートは、コストや期間のハードルを下げながら、本格的な市場調査を自社の手で行える手段です。重要なのは、得られたデータを「知って終わり」にせず、意思決定と施策改善につなげる運用サイクルを確立することです。

ターゲット像の検証、新商品のコンセプト評価、広告効果の測定など、応用範囲は広く、継続的に活用することで競争力の源泉となります。

今日の市場は変化が速く、感覚や経験だけに頼る意思決定はリスクが高まっています。パネル調査を味方につけ、客観的なデータに基づく戦略を日常業務に組み込むことで、組織はより確信を持って前進できるでしょう。

FAQ — 調査パネル活用でよくある質問

-

「調査パネル」と「パネル調査」は同じ意味ですか?

-

違います。

本記事でいう「調査パネル」は、あらかじめ属性情報を登録したモニター(母集団)を指します。

一方「パネル調査」は、同じ対象者に繰り返し調査する縦断型の調査手法を意味します。混同を避けるため、調査パネルを使った単発アンケートは「アドホック調査」と呼ばれることもあります。

-

セルフ型調査パネルはなぜ低価格なのですか?

-

料金構造がシンプルで、人件費や営業コストを大幅に削減しているからです。

例:1問×1人=10円/最小500円〜。設問数×回収数で費用が一目で計算でき、見積もりや個別発注のやりとりが不要です。

-

回答はどれくらいのスピードで集まりますか?

-

条件がシンプルな場合、数時間〜1〜2営業日で目標回収に達することが多いです。

ターゲット条件が細かい、または回答者数が多い場合は数日かかる場合もあります。

-

調査パネルの品質はどう担保されていますか?

-

主に以下の三層で品質管理が行われます。

- パネル運営:登録情報の定期更新、不正回答者の除外。

- 設問・画面設計:スクリーニングやトラップ設問による不適切回答の検知。

- システム管理:同一人物の重複回答防止(Cookie・端末ID・ログイン管理など)。

多くの事業者はJMRAガイドラインや自社ポリシーに沿って運用しています。

-

どれくらいの回収数が必要ですか?

-

必要サンプルサイズは、分析の目的や許容する誤差によります。

例:全国の成人男女を±5%の誤差で推定するなら、約400サンプルが目安です。母集団を分けて比較する場合は、各グループで同等のサンプル数を確保します。

-

調査パネルとポイントサイトのモニターは同じですか?

-

一部は重なりますが、必ずしも同一ではありません。

多くの調査パネルはポイントサイト会員や提携サービス利用者を含みますが、専門のパネル運営会社が属性整備・品質管理を行い、調査目的に適合する形で提供します。

-

特定の条件(役職・購買経験など)で対象者を絞れますか?

-

可能です。

多くのパネルは基本属性(年齢・性別・地域)に加え、職種・役職・業種、子どもの有無などでスクリーニングできます。ただし条件が厳しくなるほど費用と回収時間は増加します。

-

同じ調査パネルを使えば、調査結果は毎回同じになりますか?

-

必ずしも同じにはなりません。

パネルの構成やアクティブ率は常に変動し、調査時期や条件設定でも結果が変わります。再現性を高めたい場合は、条件設定と回収タイミングをできる限り揃えることが重要です。