アンケート調査の作り方完全ガイド|成果が変わる質問設計・分析の基礎

アンケートは、顧客の声を可視化する最も身近なリサーチ手法です。しかし、その設計を誤ると、どれだけ多くの回答を集めても、意思決定に活かせる情報は得られません。本当に効果を発揮するアンケートとは、単なる「質問の羅列」ではなく、目的と仮説に基づいた“設計図”に基づいて作られます。

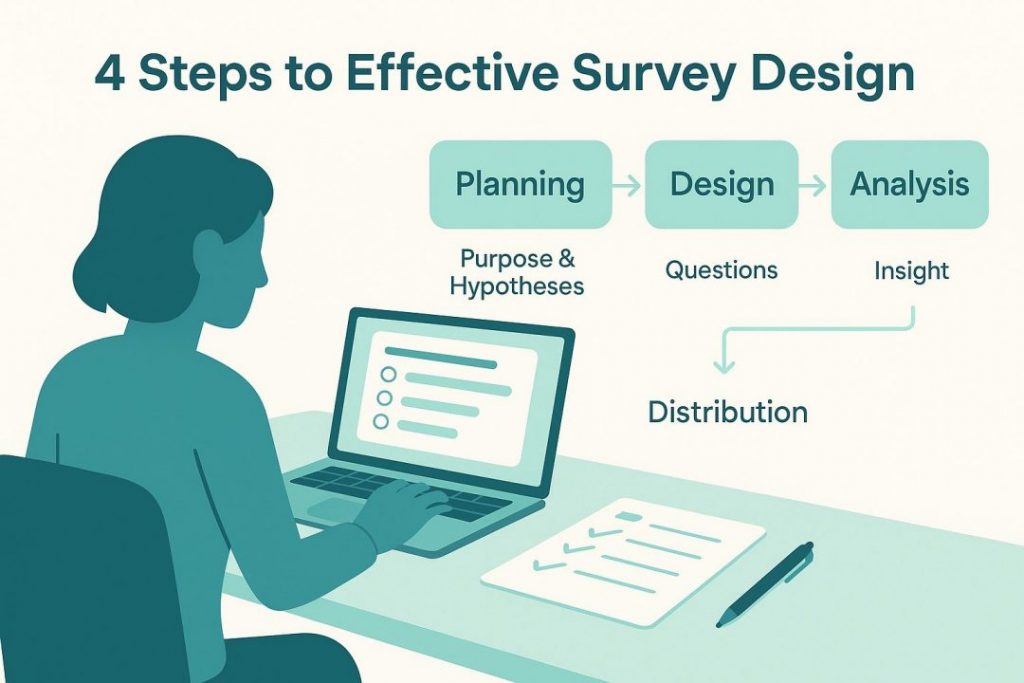

この記事では、マーケティング担当者が明日から使える実践的なノウハウとして、計画・設計・実践・分析の4ステップで「成果に直結するアンケート」の作り方を解説します。感覚ではなくデータで動くリサーチの第一歩を、ここから始めましょう。

1. 計画フェーズ - 成果の9割は準備で決まる

質の高いアンケートを作成する上で、最も重要なのがこの「計画フェーズ」です。いきなり質問項目を考え始めるのではなく、まずは調査の土台となる「目的」と「仮説」を固めましょう。

1-1. 目的とターゲットの明確化:「誰に」「何を知りたいのか」

最初に、「何のために、このアンケートを実施するのか」という目的を、具体的かつ明確に言語化します。目的が曖昧だと、質問も曖昧になり、結果的にぼんやりとしたデータしか得られません。目的を具体化するためには、「そのアンケート結果を見て、最終的にどのようなアクション(意思決定)をしたいのか」を明確にしておくことが重要です。

| 悪い例(曖昧な目的) | 良い例(具体的でアクションに繋がる目的) |

|---|---|

| 新商品の感想が知りたい | 新商品Aの購入者に、購入の決め手となった要素(価格、機能、デザインなど)を特定し、今後のプロモーション戦略に活かしたい。 |

| 顧客満足度を調査したい | 既存顧客の満足度を機能別に測定し、満足度の低い機能の改善優先順位を決定したい。 |

| イベントのフィードバックが欲しい | イベント参加者に、各セッションの満足度と、イベントを知ったきっかけを調査し、次回の集客方法とコンテンツ企画の参考にしたい。 |

目的が明確になったら、次に「誰の意見を聞くべきか」というターゲット(調査対象者)を具体的に設定します。目的を達成するために最もふさわしい回答者は誰なのかを考えましょう。

- 例1:若者向け新アプリのコンセプト評価

- ターゲット: 10代〜20代の男女、スマートフォン利用者

- 例2:BtoBサービスの解約理由調査

- ターゲット: 過去3ヶ月以内にサービスを解約した企業の担当者

- 例3:自社ECサイトのUI改善

- ターゲット: 直近1年以内にECサイトで商品を購入したことがある顧客

ターゲットを絞り込むことで、より精度の高い、価値ある回答を集めることができます。マーケティングリサーチの目的設定や調査設計について、より体系的に学びたい方はこちらの記事も参考にしてください。

1-2. 検証したい「仮説」を立てる

目的とターゲットが決まったら、次に「おそらく、こうではないか?」という仮説を立てます。仮説とは、調査を始める前に立てる「答えのあたりをつける」ことです。仮説を立てることで、アンケートで本当に聞くべきことがシャープになり、質問の精度が格段に上がります。

| 目的 | 仮説の例 |

|---|---|

| 新商品Aの購入者に、購入の決め手となった要素を特定したい。 | ・仮説1: 機能性の高さよりも、SNSで話題になったデザイン性が購入の決め手になっているのではないか? ・仮説2: 競合製品Bと比較検討した上で、価格の安さから選んだ人が多いのではないか? |

| 既存顧客の満足度が低い機能の改善優先順位を決定したい。 | ・仮説: 多くの顧客は、機能Xの操作が複雑であることに不満を感じているのではないか? |

仮説を立てることで、アンケートでは「デザインについてどう思うか」「価格についてどう思うか」「機能Xの操作性についてどう思うか」といった、検証に必要な具体的な質問項目を設計することができます。

仮説のないアンケートは、ただやみくもに質問を投げかけるだけの「情報の洪水」を生み出し、分析段階で途方に暮れることになりがちです。必ず事前に仮説を立て、「このアンケートで、何を検証するのか」を明確にしておきましょう。

2. 設計フェーズ - 回答の質を高める「問いかけの技術」

計画フェーズで調査の骨格が固まったら、次はいよいよアンケートの本体である「質問」を設計していきます。ここでは、回答者の負担を減らし、本音を引き出すための4つの重要な技術を解説します。

2-1. 回答しやすい構成の流れを作る

アンケート全体の構成は、回答者がストレスなく、スムーズに回答を進められるような「流れ」を意識することが極めて重要です。良い構成は回答完了率を高め、質の高いデータを生み出します。

【基本の構成】

-

1

1. 導入(挨拶・目的説明):アンケートの目的、所要時間、個人情報の取り扱いなどを明記し、回答者に安心して協力してもらうためのパート。

-

2

2. スクリーニング質問:調査対象者を絞り込むための質問(例:「この1ヶ月以内に〇〇を利用しましたか?」)。

-

3

3. 本調査(簡単な質問から):まずは回答しやすい行動事実に関する質問(利用頻度、購入経験など)から始め、徐々に核心へ。

-

4

4. 本調査(核心的な質問):満足度や評価、意見など、少し考える必要のある質問を中盤に配置。

-

5

5. 属性質問:年齢、性別、職業など、回答者の基本情報を聞く質問。個人情報に関わるため、最後に配置するのが基本です。

-

6

6. 結び(お礼):協力への感謝を伝えて終了。

【構成のポイント】

-

簡単な質問から始める: 最初から自由記述や難しい評価を求めると、回答者は心理的なハードルを感じて離脱してしまいます。「はい/いいえ」で答えられる質問や、単純な選択肢の質問から始めましょう。

-

関連する質問はまとめる: 同じテーマの質問は一箇所にまとめることで、回答者は思考を中断することなく、スムーズに回答できます。

-

時系列を意識する: 過去→現在→未来の順で質問を並べると、回答者は自身の経験を思い出しやすくなります。例:①商品を知ったきっかけ(過去)→ ②現在の利用頻度(現在)→ ③今後の利用意向(未来)

アンケートの構成作りについて、さらに詳しく知りたい方は、調査票作成のポイントを解説したこちらの記事が役立ちます。

2-2. バイアスを避ける質問文の作り方

質問文のわずかな表現の違いが、回答者の心理に影響を与え、結果を歪めてしまうことがあります。これを「バイアス」と呼びます。正確なデータを得るためには、バイアスを生まない中立的で分かりやすい質問文を作成する技術が不可欠です。

【避けるべき悪い質問のパターン】

誘導質問: 特定の回答を促すような聞き方。

「弊社の素晴らしい新機能にご満足いただけましたか?」

「弊社の新機能について、満足度を教えてください。」

ダブルバーレル質問: 1つの質問文に2つ以上の論点が含まれている。

「商品のデザインと価格に満足していますか?」→ デザインには満足だが価格には不満、という人が回答に困る。

「Q1. 商品のデザインに満足していますか?」「Q2. 商品の価格に満足していますか?」と分ける。

専門用語・曖昧な表現: 回答者によって解釈が分かれる言葉。

「貴社のDX推進におけるKPIは何ですか?」

「業務効率化のために、現在追跡している最も重要な指標は何ですか?」

前提を決めつける質問:

「あなたが毎日コーヒーを飲む理由は何ですか?」→ 毎日飲まない人は回答できない。

「Q1. あなたはどのくらいの頻度でコーヒーを飲みますか?」「Q2.(毎日飲むと回答した方へ)コーヒーを飲む理由は何ですか?」

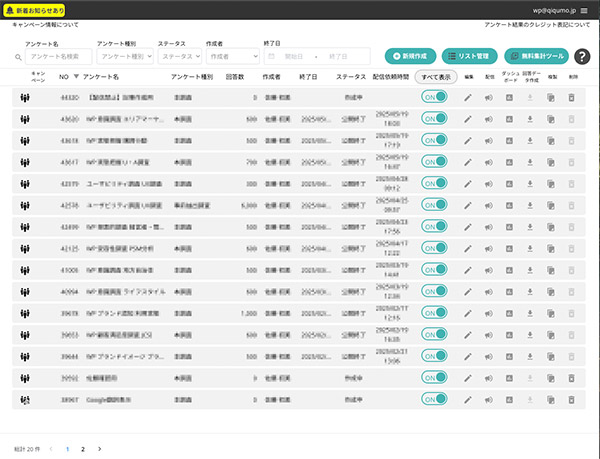

QiQUMOの活用

セルフアンケートツール「QiQUMO(キクモ)」には、回答内容によって次の質問を変える「条件分岐」機能があります。これを使えば、「Q1で『はい』と答えた人にだけQ2を表示する」といった、回答者に寄り添ったスマートなアンケートを簡単に作成できます。

アンケートにおけるバイアスの種類や、その対策についてより深く知りたい方は、こちらの専門記事をご参照ください。

2-3. 最適な回答形式の選び方

質問の内容に合わせて、最も適切な回答形式を選ぶことも重要です。回答形式は、回答のしやすさと、後の分析のしやすさの両方を左右します。

| 回答形式 | 概要と特徴 | 用途の例 |

|---|---|---|

| 単一回答(SA) | 複数の選択肢から1つだけ選ぶ形式。最も基本的で回答しやすい。 | 性別、年代、利用頻度など |

| 複数回答(MA) | 複数の選択肢から当てはまるものをすべて選ぶ形式。 | 商品を知ったきっかけ、よく利用する機能など |

| 段階評価(スケール) | 「満足〜不満」などを5段階や7段階の尺度で評価する形式。満足度や評価の度合いを測るのに適している。 | 満足度調査、ブランドイメージ調査 |

| マトリクス | 複数の項目について、同じ評価尺度でまとめて回答させる形式。見た目がすっきりし、回答しやすい。 | 各機能の満足度、各項目の重要度など |

| 自由記述(FA) | 回答者に自由に文章を記述してもらう形式。想定外の意見や具体的な理由を引き出せるが、回答・分析の負担が大きい。 | 改善要望、具体的なエピソード、その他の意見など |

【段階評価のポイント】

満足度などを聞く際、「5段階評価」がよく使われますが、「どちらでもない」という中央の選択肢に回答が集中してしまうことがあります。これを避けるため、あえて「4段階」や「6段階」にして、ポジティブかネガティブか、どちらかの立場を表明してもらう手法も有効です。

2-4. 適切な設問数を設定する

最後に、アンケート全体の設問数を調整します。いくら良い質問でも、数が多すぎると回答者は途中で疲れてしまい、回答の質が低下したり、離脱の原因になったりします。

【設問数の目安】

- 回答時間: 5分〜10分以内に収めるのが理想。

- 設問数: 15問〜20問程度が一つの目安。

アンケートを作成していると、「あれも聞きたい、これも聞きたい」と質問が増えがちです。しかし、本当にその質問は「調査目的の達成」と「仮説の検証」に不可欠でしょうか?

すべての質問に対して、「この質問で何が分かり、どうアクションに繋がるのか?」を自問自答し、優先度の低い質問は勇気を持って削ぎ落とすことが、質の高いアンケートへの近道です。アンケートの冒頭で「所要時間:約5分」と明記することも、回答者の心理的負担を和らげ、回答率を高める上で非常に効果的です。

回答率を高めるための具体的なテクニックについては、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

3. 実践フェーズ - すぐに使える目的別テンプレート&質問例

理論を学んだところで、次はいよいよ実践です。ここでは、ビジネスでよく使われる3つのシーンを想定し、そのまま使えるアンケートのテンプレートと質問例をご紹介します。これらをベースに、自社の目的に合わせてカスタマイズしてみてください。

3-1. 顧客満足度調査の質問例

既存の商品やサービスに対する顧客の満足度を測定し、改善点や強みを把握するためのアンケートです。

【質問テンプレート】

-

Q1. 〇〇(商品・サービス名)を、総合的にどのくらい満足していますか?

- (5段階評価:大変満足 / 満足 / どちらでもない / 不満 / 大変不満)

-

Q2. 上記のように評価した理由を、具体的に教えてください。

- (自由記述)

-

Q3. 〇〇の以下の点について、それぞれの満足度を教えてください。

- (マトリクス形式)

- ■ 価格

- ■ 機能・性能

- ■ デザイン

- ■ サポート体制

-

Q4. 〇〇を、ご友人や同僚にどの程度すすめたいと思いますか?(NPS®)

- (0〜10の11段階評価)

-

Q5. 〇〇について、改善してほしい点や、追加してほしい機能があればご自由にお書きください。

- (自由記述)

顧客満足度調査やブランドイメージ調査の質問例について、さらに多くのパターンを知りたい方はこちらの記事がおすすめです。

3-2. イベント参加後アンケートの質問例

セミナーや展示会などのイベント後に、参加者の満足度やフィードバックを収集し、次回の企画・運営に活かすためのアンケートです。

【質問テンプレート】

-

Q1. 本日のイベントの総合的な満足度を教えてください。

- (5段階評価)

-

Q2. 本イベントを何で知りましたか?(最も当てはまるものを1つ)

- (単一回答:弊社からのメール / SNS / Web広告 / 知人の紹介 / その他)

-

Q3. 本日のセッションの中で、特に印象に残ったものを教えてください。(複数回答可)

- (複数回答:セッションA / セッションB / セッションC)

-

Q4. イベントの運営(会場、時間配分、進行など)について、満足度を教えてください。

- (5段階評価)

-

Q5. 今後、どのようなテーマのイベントに参加したいですか?ご自由にお書きください。

- (自由記述)

3-3. 商品・サービス改善のための質問例

新機能のアイデア出しや、既存機能の改善点を探るために、顧客の利用実態やニーズを深掘りするためのアンケートです。

【質問テンプレート】

-

Q1. ○○(商品・サービス名)を、どのくらいの頻度で利用していますか?

- (単一回答:毎日 / 週に2〜3回 / 週に1回 / 月に1回 / それ以下)

-

Q2. ○○を利用する主な目的・シーンを教えてください。(複数回答可)

- (複数回答)

-

Q3. ○○の機能の中で、もし1つだけ無くなるとしたら、最も困るものはどれですか?

- (単一回答)

-

Q4. ○○を利用していて、「もっとこうだったら良いのに」と感じる瞬間があれば、具体的に教えてください。

- (自由記述)

-

Q5. 以下のような新機能があったとしたら、利用してみたいと思いますか?

- (単一回答:ぜひ利用したい / 利用したい / どちらでもない / あまり利用したくない / 利用したくない)

4. 分析・活用フェーズ - データを「次のアクション」に変える

アンケートを実施してデータを集めたら、いよいよ分析です。分析の目的は、単に結果を眺めることではなく、データの中からビジネス課題を解決するための「意味のある示唆(インサイト)」を見つけ出し、具体的な次のアクションに繋げることです。

4-1. 分析の基本:単純集計とクロス集計

まずは、基本的な2つの集計方法をマスターしましょう。

- 単純集計(GT:Grand Total)

各質問の回答結果を、そのまま集計する方法です。「はいが〇〇%、いいえが△△%」「満足度の平均は〇.〇点」といった、アンケート全体の基本的な傾向を把握するために行います。まずは単純集計で、全体像を掴むことが分析の第一歩です。 - クロス集計

2つ以上の質問項目を掛け合わせて、回答者属性ごとの傾向の違いを分析する方法です。例えば、「年代」と「満足度」を掛け合わせることで、「20代の満足度は高いが、50代の満足度は低い」といった、単純集計だけでは見えてこない、より深いインサイトを発見できます。

【クロス集計の分析例】

たとえば、ECサイトの購入者を対象に「満足度」と「購入経路」を尋ねたアンケートを行ったとします。

まずは、それぞれの単純集計結果を確認します。

| Q1. 今回の購入にどの程度満足しましたか?(n=1,000) | ||

|---|---|---|

| 回答項目 | 回答数 | 割合 |

| とても満足している | 292 | 29.6% |

| 満足している | 364 | 36.4% |

| どちらともいえない | 173 | 17.3% |

| やや不満 | 111 | 11.1% |

| 不満 | 60 | 6.0% |

| 計 | 1,000 | 100.0% |

| Q2. 商品を知ったきっかけは何でしたか?(n=1,000) | ||

|---|---|---|

| 回答項目 | 回答数 | 割合 |

| SNS広告 | 387 | 38.7% |

| 口コミ・紹介 | 213 | 21.3% |

| 検索エンジン | 262 | 26.2% |

| メルマガ・自社サイト | 138 | 13.8% |

| 計 | 1,000 | 100.0% |

この単純集計の結果を見るだけでも、「『とても満足』と『満足』を合わせると66.0%に達しており、全体的には満足度が高いようだ」「商品を知ったきっかけはSNS広告が38.7%と最も多い」といった全体の大きな傾向を掴むことができます。

| Q2 × Q1(満足度5段階の回答数+行内構成比) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 購入経路 | n | とても満足 | 満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | 合計 | |

| SNS広告 | 387 | 59 (15.2%) | 98 (25.3%) | 114 (29.5%) | 75 (19.4%) | 41 (10.6%) | 387 (100.0%) | |

| 口コミ・紹介 | 213 | 98 (46.0%) | 89 (41.8%) | 17 (8.0%) | 5 (2.3%) | 4 (1.9%) | 213 (100.0%) | |

| 検索エンジン | 262 | 72 (27.5%) | 113 (43.1%) | 36 (13.7%) | 28 (10.7%) | 13 (5.0%) | 262 (100.0%) | |

| メルマガ・自社サイト | 138 | 63 (45.7%) | 64 (46.4%) | 6 (4.3%) | 3 (2.2%) | 2 (1.4%) | 138 (100.0%) | |

| 計 | 1,000 | 292 (100.0%) | 364 (100.0%) | 173 (100.0%) | 111 (100.0%) | 60 (100.0%) | 1000 (100.0%) | |

しかし、この2つの結果を掛け合わせて『購入経路』別の満足度を見ると、単純集計だけでは見えなかった事実が浮かび上がります。それは『最も集客に貢献しているSNS広告経由の顧客満足度が、実は突出して低い』という深刻な課題です。

この分析結果から、「SNS広告の内容が過度な期待を抱かせ、実際の商品体験との間にギャップを生んでしまっているのではないか?」という具体的な仮説を立てることができます。そしてそれは、「広告クリエイティブやメッセージングを見直す」という、データに基づいた次のアクションへと繋がっていくのです。

■内部リンク: アンケートの集計や分析の手順について、より具体的な方法を知りたい方は、こちらの記事が役立ちます。

4-2. 結果の可視化:グラフで直感的に伝える

分析結果は、表のままではなく、グラフを使って「可視化」することで、誰にでも直感的に分かりやすく伝えることができます。目的に応じて、最適なグラフ形式を選びましょう。

| グラフの種類 | 特徴と用途 |

|---|---|

| 円グラフ | 全体に占める各項目の「割合」を示すのに適している。 |

| 棒グラフ | 各項目の「量」の大小を比較するのに適している。 |

| 折れ線グラフ | 時間の経過に伴う「推移」や変化を示すのに適している。 |

| 帯グラフ | 棒グラフに割合の概念を加えたもの。内訳の比較に適している。 |

QiQUMOで分析を自動化!

アンケートの集計・分析は、手作業で行うと非常に手間がかかります。セルフアンケートツール「QiQUMO(キクモ)」なら、これらの作業を自動化し、分析にかかる時間を大幅に短縮できます。

- リアルタイム自動集計: 回答が集まると同時に、結果が自動で集計され、管理画面に反映されます。

- グラフの自動生成: 単純集計の結果が、円グラフや棒グラフで自動的に可視化されます。専門知識がなくても、誰でも一目で結果を把握できます。

- データのエクスポート: 集計結果はCSV形式でダウンロード可能。Excelなどでさらに高度な分析を行うこともできます。

手作業での集計やグラフ作成の手間から解放されることで、マーケティング担当者は、データからインサイトを読み解き、次の戦略を考えるという、本来最も時間をかけるべき本質的な業務に集中できます。

5.アンケートで顧客を深く理解し、ビジネスを加速させよう

この記事では、ビジネスの成果に繋がるアンケートの作り方を、4つのステップに沿って解説してきました。

最後に、重要なポイントをもう一度振り返ります。

- 計画: 「何のために、誰に聞くのか」という目的と、検証したい仮説を明確にする。

- 設計: 回答しやすい構成を作り、バイアスのない質問文と最適な回答形式を選び、適切な設問数に絞る。

- 実践: テンプレートを活用し、自社の目的に合わせてカスタマイズする。

- 分析・活用: クロス集計で深いインサイトを発見し、グラフで可視化して、次のアクションに繋げる。

「なんとなく」のアンケートを卒業し、この設計図に沿って戦略的にアンケートを作成・活用することで、これまで見えていなかった顧客の本音や、ビジネスを成長させるための貴重なヒントがきっと見つかるはずです。

顧客の声は、ビジネスにとって最も価値のある資産です。そして、その資産を効率的に収集・分析するための強力なパートナーが、セルフ型アンケートツールQiQUMOです。

理論を学んだら、次は実践です。まずは最初のアンケートを作成し、顧客との対話を始めてみませんか?

セルフアンケートツール「QiQUMO(キクモ)」なら、今日からすぐに、誰でも簡単に、本格的なアンケート調査を始めることができます。