人事・総務が行う社内アンケート|360度評価(多面評価)とは?失敗しないための4つの原則を徹底解説

360度評価(多面評価)は、人材育成や組織開発に有効な手法として注目されています。しかし、多くの企業で「運用負荷が高い」「期待した効果が出ない」といった課題に直面し、形骸化しやすいのも事実です。

この記事では、360度評価(多面評価)の基礎知識から、複数の調査データに基づくリアルな実態、そして導入を成功に導くための「4つの原則」までを体系的に解説します。目的設計、評価項目の絞り込み、質の高いフィードバックの仕組みづくりなど、明日から使える具体的なノウハウを盛り込みました。

自社に本当に“効く”360度評価(多面評価)を実現したい人事担当者の方は、ぜひご一読ください。

360度評価(多面評価)とは?

360度評価(多面評価)は、上司だけでなく同僚・部下・関係部署・場合によっては取引先などからも、本人の行動や周囲への影響について意見を集める仕組みです。処遇を決める一次評価というより、自己認識を更新し行動改善を促すためのフィードバック設計として機能します。

上司一人では判断しにくい、チーム内での協力姿勢や、企業理念に沿った行動などを多角的に評価するため、匿名性と評価基準の標準化により、安心して率直な声を出せるようにします。個人の学びをチームの対話につなげ、エンゲージメントの向上と組織開発の土台づくりのための人事施策です。

なぜ360度評価(多面評価)が必要なのか

変化の速い環境では、固定的な評価だけでは現場の新しい挑戦や協働の兆しを捉えきれません。360度評価(多面評価)は、複数視点からの具体的なフィードバックで個人の成長と組織の成長を結びつけ、働き方改革や組織のフラット化にも対応します。管理者育成や組織文化の醸成にも有効です。

変化対応と「学び続ける組織」への転換

市場や技術の前提が短期間で変わるなか、固定的な評価だけでは現場の新しい挑戦や協働の芽を捉えにくくなります。360度評価(多面評価)は複数の視点から具体的な行動への気づきを定期的に返すことで、個人の試行錯誤がチームの対話に広がり、組織の行動基準が少しずつ磨かれていきます。

通知して終わる評価ではなく、対話を前提にした仕掛けに変えることで、当事者意識と内省が深まり、上意下達だけに頼らない働き方を後押しします。その結果、成長実感と貢献実感が高まり、変化に素早く対応できる力が育ちます。

個人の成長と組織の成長をつなぐ

スキルは見えやすい一方で、周囲への影響や価値観の体現は見えにくく、本人の盲点になりがちです。360度評価(多面評価)は、同僚や部下などから「どの行動がどう効いたか」を具体例で受け取れるため、自己評価の偏りを和らげます。

本人側は強みの再定義と改善点の小さな実験に踏み出しやすくなり、組織側は集計結果から、強みが集まる領域やつまずきやすい行動を把握できます。学びの方向性と配置・育成の方針が合わせやすくなり、評価の納得感や機会の公平性が高まります。これがエンゲージメントの底上げにつながります。

働き方改革・フラット化に対応した管理者育成

リモートや部門間での協働が増えると、上司だけでは追いきれない横の影響力が成果を左右します。360度評価(多面評価)は、上司評価だけでは拾いにくい「周囲を巻き込む力」や「バリューの実践度」を可視化します。

結果は1on1やコーチングの素材になり、管理者自身の「聴く・問いかける・任せる」といった行動の質を上げる支えになります。形式の順守では育たない、挑戦と安心が両立する職場づくりに寄与し、離職の抑止やパフォーマンスの安定にも良い影響が広がります。

コンプライアンスとダイバーシティ&インクルージョンに資する戦略的活用

近年は、従来の育成目的に加え、現代的な組織課題に応える戦略的活用が進んでいます。なかでも注目されるのがハラスメント抑制です。匿名性を担保した多面フィードバックは、上司の言動の変化を早期に察知し、未然防止へつなぐ早期警戒システムとして機能します。これは法令対応や企業の評判の維持と直結するリスクマネジメントの観点でも重要です。

さらに、パルス調査や従業員意識調査と連動させれば、心理的安全性や組織風土の改善余地を定点で可視化できます。D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)の面でも単一視点の偏りを抑え、公正な評価と活躍機会の確保に寄与します。結果として、育成とコンプライアンスをつなぐ基盤としての価値が高まります。

360度評価(多面評価)の実態

360度評価(多面評価)を実際にどの程度の企業が取り入れ、どのように活用しているのかを以下の調査結果から見ていきます。

リクルートマネジメントソリューションズ

「360度評価(多面評価)における実態調査」(2020年3月調査)調査対象:企業の人事担当者(n=600) https://www.recruit-ms.co.jp/upd/newsrelease/2005220914_3302.pdf

パーソル総合研究所

「人事評価制度と目標管理の実態調査」(2021年3~5月調査)調査対象:人事担当者、または経営層(n=800)https://rc.persol-group.co.jp/assets/individual/thinktank/assets/personnel-evaluation.pdf

Job総研

「2023年 人事評価の実態調査」(2023年8~9月調査)調査対象:転職サイトJobQ Townに登録している社会人(n=758) https://jobsoken.jp/info/20230919/

実施率

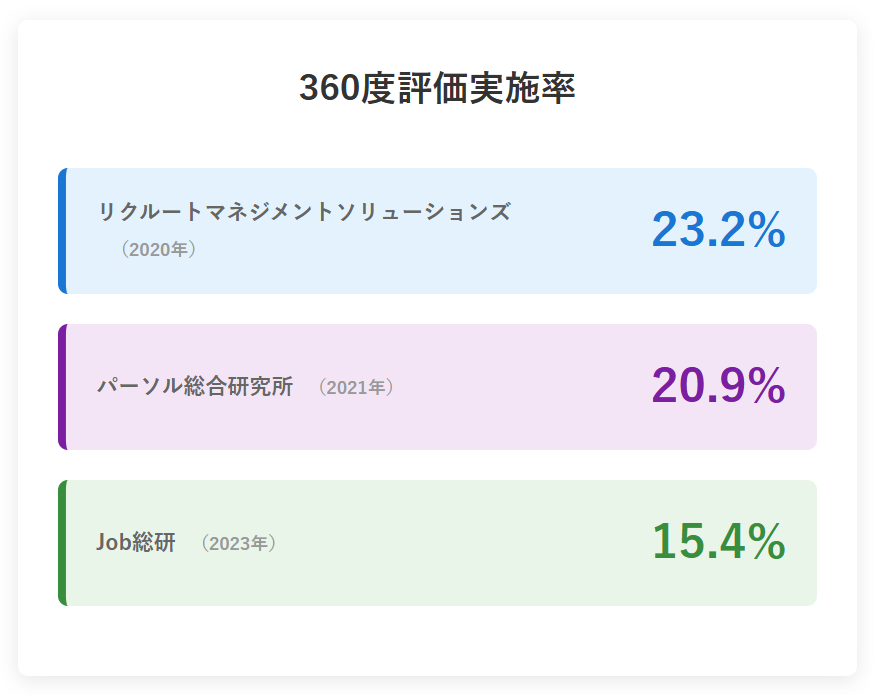

3つの調査結果を総合すると、360度評価(多面評価)の導入率はおおむね2割前後と見られます。調査対象と調査時点が異なることから、数値が減少傾向にあるとは一概に判断できません。

一方、企業規模別では大企業ほど実施率が高いという結果が出ています。組織の規模が大きいほど360度評価(多面評価)の必要性が認識されていること、人事領域の専門組織や実施体制があること、予算的にも導入可能であるといった点が、その理由であると考えられます。

評価対象者

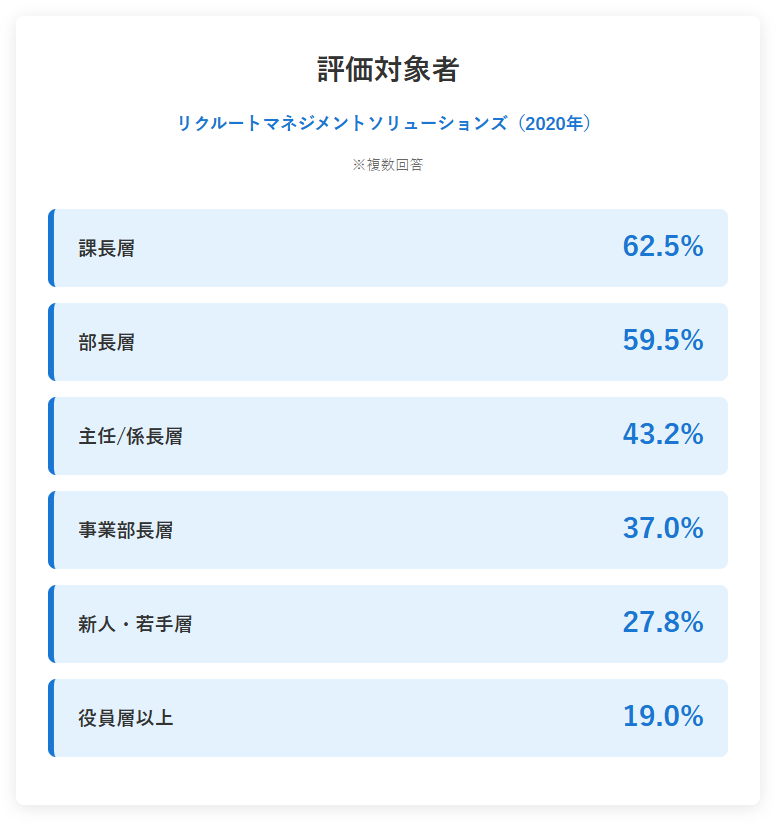

360度評価(多面評価)の評価対象は中間管理職層を挙げた割合が多くなっています。これは、現場のニーズと実用性が理由です。管理職には「チームをまとめる力」や「周囲と協力する力」など、上司だけでは評価しきれない能力が求められます。360度評価(多面評価)は部下や同僚の声を集めることで、こうした力を多角的に測れる仕組みです。

また、管理職の成長はチーム全体の成果に直結するため、評価にかけるコストに見合う効果が期待できます。特に専門職から管理職に変わるタイミングでは、新しい立場で必要な能力を客観的に知る手段として有効です。

多くの企業でこの層に重点的に導入されるのは、評価制度としての実用性が高い証拠と言えるでしょう。組織規模が大きくなるほど、管理職の力量が業績に与える影響が増すため、この傾向はより鮮明になります。

活用方法

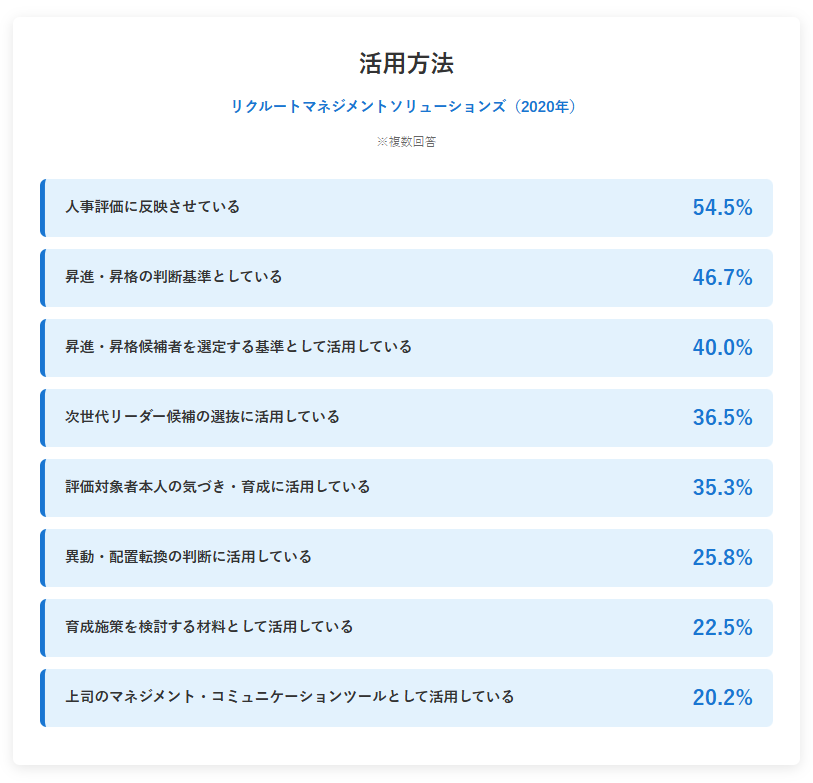

360度評価(多面評価)の本質は人材開発や組織開発につなげることです。多面的なフィードバックを通じて、個人の行動改善やリーダーシップ育成、組織文化の醸成を促すことが大きな目的とされます。

一方、調査データを見ると、人事査定や処遇の判断材料という目的が上位に挙げられています。その背景には、評価データを人事制度と直接結びつけるほうが経営にとってわかりやすく即効性があること、制度導入の正当性を説明しやすいことがあります。

しかし、人事考課や処遇と結びつける場合には、率直なフィードバックを阻害し、人材開発・組織開発との乖離を生みやすいという副作用を認識しておく必要があります。

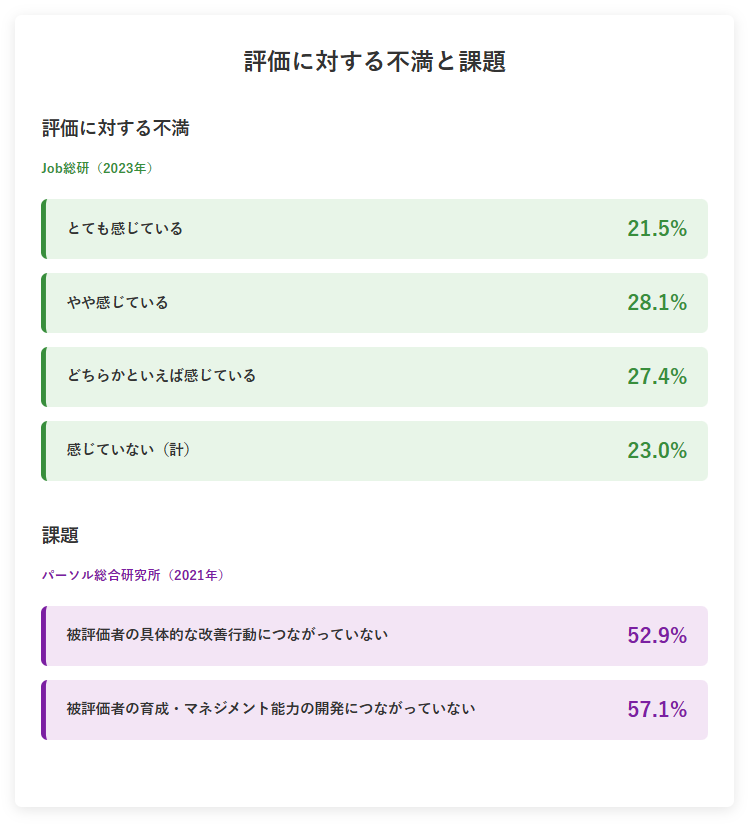

課題

複数の調査結果は、360度評価(多面評価)の運用と活用に課題を抱え、本来の目的を果たせていない実態を示唆しています。評価への不満が約8割に達し、半数以上が行動改善や能力開発につながっていないという結果は、360度評価(多面評価)の運用・活用の難しさをあらわしています。

その原因は、制度のプロセス全体に渡っています。「好き嫌いでの評価」や「目的が伝わっていない」といった課題は、導入時の目的周知や納得感の醸成が不十分であることを示唆します。また、「十分なフィードバック」「振り返りの機会が不十分」「レポートの内容が不十分」など、フィードバックプロセスについての課題が多く見られます。

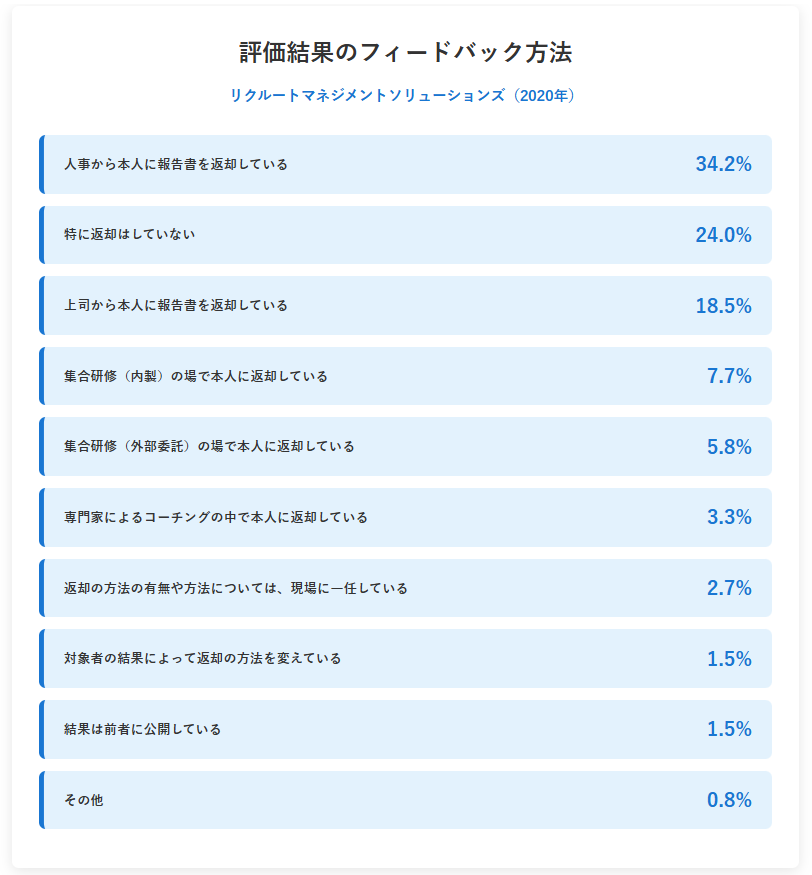

フィードバックの方法を見ると、実施後のフォローアップが不足していることが露呈しています。報告書を渡すのみの企業が多く、研修やコーチングといった具体的な行動変容を促す施策が伴っていないのが現状です。

360度評価(多面評価)の成否は、評価そのものよりも、その結果をいかに本人の気づきと成長につなげるかにかかっています。目的の周知徹底、自社に合った評価設計、効率的な運用体制、そして何よりも手厚いフィードバックとフォローアップ施策までを一貫して設計・実行することが、制度の形骸化を防ぎ、成功に導く鍵と言えるでしょう。

360度評価(多面評価)のハードル

調査結果でみたように、360度評価(多面評価)は導入した企業の多くが成果を得られず、形だけ残して終わるケースが少なくありません。安易に始めても定着せず形骸化しやすいのが現実です。

その理由としては、目的の揺らぎや評価設計の難しさ、運用負荷、心理的安全性の確保といった複数の高いハードルが存在し、それらを乗り越えられないまま進めてしまう企業が多いことが挙げられます。以下では、その具体的なハードルを見ていきます。

運用負荷と目的浸透の難しさ

人事担当者が抱える最も現実的な課題の一つが、運用の負荷の大きさです。評価者の選定、サーベイの配信・回収、結果の集計・分析、レポート作成、フィードバック面談の設定など、一連のプロセスは多大な時間と労力を要します 。特に、人事部門のリソースが限られている企業にとっては、この運用負荷が導入への大きな障壁となります。

これと並行して、「実施目的を理解させにくい」という課題も存在します。従業員が360度評価(多面評価)を単なる「人事査定の追加ツール」や「他者からの批判の場」と捉えてしまうと、正直なフィードバックが得られにくくなるばかりか、人間関係の悪化や組織の雰囲気の毀損につながるリスクさえあります。

特に、相互にフィードバックし合う文化が根付いていない組織では、制度に対する警戒心や反発が生まれやすくなります。

これらの課題を克服するためには、導入前の丁寧なコミュニケーションが不可欠です。なぜこの制度を導入するのか、その結果は何に活用され、何には活用されないのか(例:育成目的であり、直接的な処遇決定には用いない、など)を、明確かつ繰り返し全従業員に周知することが重要です。

目的を「能力開発のため」「職場のコミュニケーション活性化のため」と明確に伝えることで、従業員の協力的な姿勢を引き出し、制度の効果を高めることができます。

評価対象の拡大が招く負荷増と効果減

360度評価(多面評価)の対象を全社員に広げるほど、運用負荷が指数関数的に増大し、制度形骸化の主要因となります。特に調査データが示す通り、管理職層以外への適用では「評価の質の低下」や「フィードバックの未活用」が顕著に発生します。

対象を管理職層に限定する最大の合理性は、必要性と効果の集中性にあります。彼らは部下・同僚・上司など多面的評価が不可欠な立場であり、フィードバックによる行動変容がチーム業績に直結します。

反対に一般社員の場合、評価コストに見合う育成効果が得られにくく、「人事査定との混同」や「拒否反応」を招きやすいのです。

成功事例では、まず管理職層で実績を築き、その後ハイポテンシャル人材へ段階的に拡大するパターンが多数見られます。対象を絞ることで、評価者トレーニングの徹底(バイアス軽減)やフィードバック後のコーチングなど、本質的な人材投資に集中できるメリットが生まれます。

フィードバック品質・心理的安全性・バイアスの問題

360度評価(多面評価)の生命線は、フィードバックの質にあります。建設的、かつ具体的で、行動変容を促すような質の高いフィードバックが集まるかどうかが、制度の成否を分けます。

しかし、実際には個人的な感情に基づいた誹謗中傷や、当たり障りのない表面的なコメントに終始してしまうケースも少なくありません。質の高いフィードバックを担保するためには、いくつかの仕組みが必要です。

まず、評価者の匿名性を確保することは、率直な意見を引き出す上で極めて重要です。従業員は、「誰から悪い評価をされたのか」という懸念なく、安心して意見を述べることができます。

ただし、匿名性が無責任な発言を助長しないよう、節度を保つための工夫も求められます。近年では、不適切なコメントをAIが検知・フィルタリングするような技術も開発されており、心理的安全性を保ちながらフィードバックの質を維持する一助となる可能性があります。

また、評価者に対して、どのようなフィードバックが望ましいのか(具体的な行動事例を挙げる、人格ではなく行動に着目する等)を事前にトレーニングすることも有効です。

さらに、最終的なフィードバックを伝える上司(マネージャー)の役割は決定的です。上司自身が結果を客観的に解釈し、部下のモチベーションを削ぐことなく、前向きな行動計画へと導くためのコーチングスキルを身につけている必要があります。特に、経営幹部など組織への影響力が大きい上位階層へのフィードバックは、専門のコーチと連携するなど、より丁寧なアプローチが求められます。

360度評価(多面評価)を成功に導く「4つの原則」

調査結果が示すように、360度評価(多面評価)は多くの企業で導入されている一方で、その運用に課題を抱え、本来の目的を果たせていない実態があります 。しかし、それは360度評価(多面評価)という手法そのものが悪いのではなく、成功に必要な「型」を知らずに始めてしまうことに主な原因があります。

ここからは、これまで見てきたハードルを乗り越え、360度評価(多面評価)を組織と個人の確かな成長につなげるための、具体的な4つの原則を解説します。

原則 1:組織課題を起点に、制度の目的と位置づけを定める

360度評価(多面評価)の導入で最初にすべきは、自社が抱える課題の解像度を上げることです。「次世代リーダーが育たない」「管理職のマネジメントスタイルが多様で、育成方針に一貫性がない」といった組織課題や人事課題に対し、360度評価(多面評価)のフィードバックループが本当に解決に寄与するのかを見極めます。

その上で、「個人の行動変容を促す人材開発」なのか、「チームの対話を生む組織開発」なのか、あるいは「納得感を高める人事評価」なのか、制度の目的と重点を定め、評価対象者、評価項目、フィードバックのあり方を設計します。

人事評価や処遇への反映は、その最終段階で慎重に判断すべき論点です。評価に利害関係が絡むと、率直な意見が出にくくなる副作用は避けられません。制度の目的を最大化するために、そのリスクを許容できるのかを十分に吟味する必要があります。

原則 2:「管理職」からスモールスタートする

「評価プロセス全体の時間的負荷が高い」という課題は、評価対象者を広げすぎることで指数関数的に増大します。360度評価(多面評価)の導入は、まず「管理職層」に限定してスモールスタートすることを強く推奨します。

管理職は、上司・同僚・部下といった多面的な関わりの中でリーダーシップを発揮する立場であり、その行動変容はチームや部署全体のパフォーマンスに直結します。つまり、360度評価(多面評価)による投資対効果が最も高いのです。

まずは管理職層で運用を確立し、フィードバック文化を醸成する成功体験を積む。その上で、次世代リーダー候補など、対象を戦略的に拡大していく。この段階的なアプローチが、形骸化を防ぎ、制度を組織に根付かせる着実なロードマップです。

原則 3:何を評価すべきかを絞り込む

360度評価(多面評価)が形骸化する大きな原因の一つが、評価項目の総花的な設定です。多くの項目を網羅しようとするあまり、一つひとつの評価が浅くなり、行動変容につながりにくいフィードバックしか得られなくなります。

重要なのは、原則1で定めた目的に立ち返り、「その目的を達成するために、今、何を可視化すべきか」を問い、評価項目を絞り込むことです。ここでは、4つの代表的な目的別に、評価すべき項目とフィードバックの型を具体的に解説します 。

目的別:評価対象とフィードバックの型

目的別:評価対象とフィードバックの型

1) 変化対応と“学び続ける組織”

- 評価するもの:試行・改善(仮説→実験→ふり返り)、知見共有、部門横断の協働、顧客視点の意思決定、スピードと柔軟性。

- 設問の要点:BARS(行動例つき尺度)+重要事象を引き出す自由記述(「事実→影響→望ましい行動」で書かせる)。10〜15項目、自由記述2〜3問。

- 評価者:直近6〜12か月で密に関わった同僚・他部署・上司・部下を6〜10名。関与度×観察可能性で選定。

- 返し方:個人レポート(強み/改善テーマ、ギャップ図、具体コメント抜粋)→1on1デブリーフ60分→90日アクション化。

- 追跡:月1のパルスで行動定着を確認(例:知見共有の頻度、協働満足度)。

2) 個人の成長を組織の成長に接続

- 評価するもの:役割期待とバリューの体現、強みの発揮場面、影響の広がり(チーム外への波及)。

- 設問の要点:役割別の行動基準に直結する項目設計(抽象語は避け具体行動で記述)。強みを特定する設問を必ず挿入。

- 評価者:プロジェクト単位の関係者を中心に7〜12名。

- 返し方:強み起点のフィードフォワード(次に何を増やすか)をテンプレート化し、キャリア面談や配置検討に接続。

- 追跡:次サイクルでの成果・貢献の変化、学習機会の活用状況を可視化。

3) 管理者育成とフラット化への対応

- 評価するもの:聴く姿勢、問いかけ、目標の明確化、権限移譲、1on1の質、心理的安全性、意思決定の透明性、横展開の推進。

- 設問の要点:部下・同僚からの下方/横方向評価を厚めにし、具体事象コメントを必須化。BARS化で“期待行動の水準”を明確にする。

- 評価者:部下比率を高めつつ、同僚と上司も加える(例:部下5、同僚3、上司1)。

- 返し方:個人レポート+上位者によるフィードバック面談+マネジメント研修/コーチングの組合せ。

- 追跡:1on1実施率と質の自己/部下評価、権限移譲に関するパルス項目。

4) コンプライアンスとD&I(インクルーシブな職場づくり)

- 評価するもの:敬意ある言動、公正な機会提供、発言機会の配分、異議への傾聴、差別・嫌がらせの兆候の有無。

- 設問の要点:機微項目は行動記述で問う(例:「会議で発言機会を均等に確保する」)。自由記述は匿名性を強化し、機微コメントは限定公開。

- 評価者:関与度の高い同僚・部下を中心に選定し、最低回答数の閾値を設定して個人特定を回避。

- 返し方:本人には開発目的のフィードバックを行い、組織には匿名集計で傾向を提示。重大リスクの兆候は別ルートで所管部門へ共有。

- 追跡:心理的安全性や公平感のパルス指標、インシデントの未然防止状況。

共通の設計原則(“何を”の精度を上げる)

- 項目は少数精鋭:役割別に10〜15項目に絞り、抽象語を具体行動に落とし込みます。

- 尺度×具体例の併用:5段階尺度にBARSや重要事象の自由記述を必ず添えます。

- 評価者の質を担保:関与度×観察可能性で選び、最低サンプル閾値(例:各方向5件)を設定します。

- 匿名と重み付け:匿名を徹底し、各方向の回答数に応じて重み付けを自動調整します。

- 記入ガイド:事実・影響・望ましい行動の順で記すルールを明文化し、曖昧/人物評を避けます。

フィードバックの最低セット(“どう返すか”を行動に直結)

- 個人レポート:強み/改善テーマ、評価方向別ギャップ、重要コメント抜粋、行動提案の雛形。

- デブリーフ面談(60分):意味づけ→テーマ選定→具体行動の合意。

- 90日アクション:やること・やめること・増やすことを1〜3件に絞り、マイルストーンを設定。

- 追跡:30/60日のパルス確認と1on1での進捗レビュー。必要に応じてミニ360度で再測定。

データ活用(個人の学びを組織に接続)

- 個人:強み活用と改善テーマを次の業務・配置・学習機会に結びつけます。

- チーム/組織:強みの分布、共通の弱点、役割別の傾向をダッシュボードで可視化し、研修設計や人材配置に反映します。

- リスク検知:機微項目は匿名集計でモニタリングし、しきい値超過時のみ別プロセスで確認します。

この枠組みで「何を評価するか」と「どう返すか」を揃えると、育成・組織文化・管理者開発・コンプライアンスという目的を同時に前進させやすくなります。

原則 4:評価とフィードバックの「質」を仕組みで底上げする

360度評価(多面評価)は、回収件数よりも評価とフィードバックの質で成果が決まります。ここでは、(1)心理的安全性、(2)設問と分量、(3)自由記述の書き方、(4)評価者のスタンスと訓練、(5)返却(フィードバック)のやり方、(6)リソースとKPI――の6点を運用に組み込む方法として解説します。

1) 心理的安全性の土台づくり

本音のフィードバックを引き出すには「安心して書ける前提」を整えることが不可欠です。

- 匿名の基準:最低回答者数(例:5名未満は個人レポート非表示)を明文化します。

- 再同定の防止:自由記述では固有名詞・特定日付・少人数しか知らない出来事の詳細を避けるガイドを配布します。

- 利用範囲の明確化:結果の使い道(育成/組織開発/評価)と、誰がどこまで見られるかを事前に告知します。違反コメントの扱い(非表示・再収集)もルール化します。

この3点が明確だと、評価者も被評価者も「安全に向き合える」状態がつくれます。

2) 「よい質問」と「ほどよい量」

評価項目は観察できる行動を問うものに絞ります。専門用語で「BARS」と呼ばれる考え方(抽象語ではなく、望ましい行動に近い“目印”を示す)を、やさしく取り入れます。

- 例(管理職):「初期段階で役割分担と締切を明確に示している」「任せた仕事の進捗を週1回確認している」

- 5段階評価+1問の根拠コメントを基本にします。

- 分量の目安:役割別に5〜7項目、10〜15分で回答完了。多すぎると質が下がるため、思い切って絞る方が結果は良くなります。

3) 自由記述は「事実→影響→提案」

読み手が行動に移せるコメントにするため、専門略語は使わず三つの順序を徹底します。

- 事実:いつ・どこで・何をしたか(観察できた出来事)

- 影響:その結果、何が起きたか(良かった点/困った点)

- 提案:次はどうすると良いか(小さく具体的なアクション)

NG→OK例

- NG「リーダーシップが弱い」

→OK「月例会で役割分担が曖昧で議論が停滞(事実・影響)。次回は冒頭に担当と締切を共有してほしい(提案)。」 - NG「もっと気配りを」

→OK「木曜午前に進捗共有を固定すると依存タスクの遅延が減ると思います。」

記事内には書き方テンプレを添付すると、コメントの質が一気に上がります。

4) 評価者のスタンスと短時間トレーニング

良い評価は、敬意・具体性・非人格批判の3点で決まります。15分×3本のミニ学習で十分です。

- ①偏りを知る:甘くなる/印象に引っぱられる等の“よくある偏り”を学ぶ。

- ②行動で語る:抽象語を避け、見た事実で書く練習。

- ③言い換え練習:キツい表現を、相手が動ける提案に言い換える。

最後に3問クイズ+NG→OKの書き換え演習を行い、理解度を“見える化”します。短時間でも、全体のコメント品質が目に見えて上がります。

5) フィードバックの質を上げる返却運用

返却は「指摘」ではなく行動を決める場です。

- 面談の型(3-2-1法):強み3点/改善2点/次の1アクション。

- 未来志向:過去の反省に終始せず、「次回どう動くか」を中心に話す(※“フィードフォワード”の考え方)。

- 小さく具体的に:期日や頻度まで決める(例:次の4週間、木曜AMに進捗共有を固定)。SMART(具体的、測定可能、達成可能、目標に沿った、時間的制約)やWOOP(願望、結果、障害、計画)の原則。

- 時間の確保:1on1は30分×2回(返却週と3〜4週後)を最低限の枠として先に確保します。

「面談台本(質問例・時間配分)」を配布すると、現場の質がそろいます。

6) リソースとKPI(“質”を測る指標)

運用の良し悪しは数字で点検します。

- 回答率/平均回答時間

- 自由記述の平均文字数・提案含有率

- 再同定(個人の特定)リスク違反0%(監視指標)

- 1on1実施率/4週間アクション着手率

- 次回のスコア分布の“ばらつき縮小”(改善の進み具合)

これらをダッシュボードで可視化し、次サイクルの改善に回します。

まずは外部の専用ツールで省力化、再設計フェーズは内製で「自社に効く形」に

360度評価(多面評価)は、設計から回収、集計、レポート返却、フィードバックまでを含め、一連の工数が大きい取り組みです。この点を考えると専用レポートやコンサル伴走が付く360度評価(多面評価)専用のシステム・ツール・サービスは工数面での優位性が大きく、HRの専門人材が薄い組織でも短期間で形にできます。

とくに対象人数が多い、権限管理や監査ログが必要、多拠点・多言語での運用といった要件がある場合は、まず外部サービスを選ぶのが合理的です。

一方で、実態調査が示すとおり、実施企業の多くが実効性に結びついていないことも事実であり、「知りたいことに対して設問設計が練られていない」といった、自社の組織や業務の中味にフィットしない形で運用しても、”回せるが、効かない”状態で形骸化してしまう恐れも拭いきれません。

このような場合には、本記事で述べた設計指針をもとに運用設計全体を見直した上で、評価者アンケートにセルフ型アンケートツールQiQUMOを使ってみてはいかがでしょうか。あらゆる設問設計に対応可能なアンケート専用に設計されたQiQUMOは、人事担当者の思い通りに360度評価(多面評価)の質問項目をデザインできます。