MaxDiffとは|簡単解説

MaxDiffのカンタン語句解説

MaxDiffとは、選択肢の中から「ベスト」と「ワースト」を繰り返し選んでもらうことで、項目の優先順位を、より正確に測定する調査手法です。回答者にトレードオフを強いることで、何が本当に重視されているのかを数値化し、データに基づいた意思決定を可能にします。

マーケティングリサーチや製品開発の現場では、顧客が何を最も重要視しているのかを正確に把握することが成功の鍵を握ります。それを特定するためのアンケート調査では、5段階評価や順位付けなどが使われますが、「真の優先順位」を見極めることが困難な場面が少なくありません。MaxDiff分析は、こうした課題を解決するために生まれた、より洗練されたデータ収集・分析手法です。

MaxDiffとは

MaxDiff(Maximum difference)とは、評価項目のうち何がどれだけ好まれているか(相対重要度)を測るための質問法です。「いちばん良い」(Best)と「いちばん良くない」(Worst)を選んでもらう質問を何度か繰り返すことからBest–Worst Scaling(BWS)と呼ばれることもあります。

多数の評価項目を小さなグループに分け、1回の設問で3〜5個だけを提示し、その中から最も良いものと最も良くないものを1つずつ選んでもらいます。次の設問では評価項目の組み合わせを入れ替え、同じ人に複数回繰り返し答えてもらいます。

こうして集まった「ベストに選ばれた回数」と「ワーストに選ばれた回数」の積み重ねから、各項目の“選ばれやすさの強さ”=隠れた点数(効用)を推定します。

ベストとワーストを同時に選ばせることのメリット

5段階評価のような絶対評価では、評価基準の個人差(点の付け方のクセ)や遠慮が影響して上の点数が並びがちです。それに対し、MaxDiffは必ずトレードオフを迫るため、候補の間に強弱の差が自然に表れます。結果として、「この中ではAが最優先、Bがそれに続く。CとDは優先度が低い」といった具体的な優先順位に、迷わず落とし込めます。

他の質問尺度と比較すると以下のような特徴があります。

| MaxDiff | 5段階評価 | 順位付け | 一対比較法 | |

|---|---|---|---|---|

| 特徴 | 強制トレードオフで序列+差の強さを測定できる | 絶対評価で解釈が楽 | 序列が明確になる | 回答者が直感的に答えられる |

| 弱点 | 調査設計と分析に専門知識が必要 | 高評価・中立バイアスが働きやすく序列が曖昧になりやすい | 差の強さが不明確 | 設問数が膨大になる |

| 向いていること | 多数候補の優先度付け、僅差の決定 | 満足度や充足度の水準把握 | 少数候補の粗い並べ替え | 要素が複雑で同時程度が難しい時 |

MaxDiffが向いている調査

MaxDiff分析は、その強力な優先順位付け能力により、多岐にわたるビジネス上の意思決定を客観的なデータに基づいて支援します。理論を理解した上で、具体的な活用シナリオを見ることで、その実践的な価値はより明確になります。

このプロセスは、単に顧客満足度を高めるだけでなく、社内の合意形成にも大きく貢献します。例えば、製品開発の場面では、エンジニアリング部門、マーケティング部門、営業部門がそれぞれ異なる機能を「最優先」として主張し、議論が紛糾することが少なくありません。

MaxDiffによって得られた顧客視点の客観的なデータは、こうした内部の主観的な対立を収束させ、チーム全体を同じ方向に向かせるための強力な「調停役」として機能します。憶測に基づいた議論から脱却し、顧客の声を基にした合理的なリソース配分を実現できるのです。

製品開発:どの機能に投資すべきか?

製品開発の現場では、顧客から寄せられる要望や社内で考案されたアイデアなど、実装したい機能のリストは常に肥大化しがちです。しかし、開発リソース(時間、人材、予算)は有限です。MaxDiffは、この「機能の優先順位付け」という根源的な課題に対して、極めて有効な解決策を提供します。

例えば、あるSaaS企業が次期バージョンアップで実装する20個の新機能を検討しているとします。これらの機能をMaxDiffで評価することで、単なる思いつきや声の大きい部署の意見ではなく、顧客が最も価値を感じる機能のランキングを明確に得ることができます。

これにより、「絶対に外せない必須機能(Must-have)」と「あると嬉しいが付加的な機能(Nice-to-have)」を客観的に区別し、開発のロードマップをデータドリブンで策定することが可能になります。

広告・マーケティング:最も響くメッセージはどれか?

新製品の発売やリブランディングキャンペーンにおいて、ターゲット顧客に最も効果的に訴求するメッセージを見つけ出すことは、マーケティング活動の成否を左右します。MaxDiffは、複数の広告コピー、キャッチフレーズ、製品の訴求ポイント(例:「最高品質の素材を使用」「満足度98%」「環境にやさしい製法」など)をテストし、どれが最も消費者の心を動かすかを特定するのに役立ちます。

例えば、ある健康食品メーカーが15種類のマーケティングメッセージ案を持っているとします。MaxDiff調査を実施すれば、どのメッセージが最も魅力的で、逆にどのメッセージが最も響かないかを数値で明らかにできます。

この結果に基づき、最も効果の高いメッセージを中心に広告クリエイティブやキャンペーンを構築することで、マーケティング投資の効果を最大化することができます。

パッケージデザインと価格戦略

消費財において、パッケージデザインは購買意欲を大きく左右する要素です。MaxDiffを用いることで、色、ロゴの配置、写真、キャッチコピーといったデザインの構成要素を評価し、最も魅力的な組み合わせを探ることができます。

例えば、複数のデザイン案を提示し、どれが最も好まれ、どれが最も好まれないかを明らかにすることで、店頭で消費者の目を引く可能性が最も高いデザインを選択できます。

MaxDiffが向いていない調査

MaxDiffは、項目同士の「どれがどれより好まれるか」という相対比較に強い一方、「どの程度満足しているか」「基準を満たしているか」といった絶対水準の把握には向きません。

平均点や達成率、改善度の追跡、ベンチマーク比較など“どれだけ”を問う用途では、5段階などの評定尺度が第一選択です。実務では、満足度=評定尺度/優先順位=MaxDiffの二段構えにすると、全体像と打ち手の優先度をバランスよく掴めます。

MaxDiff調査設計の3ステップ

MaxDiffを実際にどのように計画するかを、具体的なプロセスで見ていきましょう。ここでは、調査設計を3つのステップに分けて解説します。

Step 1: 【準備】評価項目の洗い出しと定義

MaxDiff調査の成否は、この最初のステップの質に大きく左右されます。まず調査目的に照らして、評価すべき項目を漏れなく洗い出します。

対象は、製品の機能、マーケティングメッセージ、ベネフィット、サービス内容など、テーマによってさまざまです。社内のブレインストーミング、既存の顧客データ、競合調査、インタビュー等の定性調査を基にリスト化します。

作成時のベストプラクティスは次のとおりです。

- 網羅性と具体性:重要項目の漏れがないかを確認し、誰が読んでも同じ意味に解釈できるよう簡潔で具体的な表現にします。

- 相互排他性:意味の重複は避けます(例:「高速な処理」と「素早いレスポンス」は統合するか定義を分ける)。

- 項目数の目安:MaxDiffは多数の項目に対応しますが、一般的には30項目程度までが回答負荷と理解度のバランスが取りやすい範囲です。

Step 2: 【設計】効果的な設問の作り方

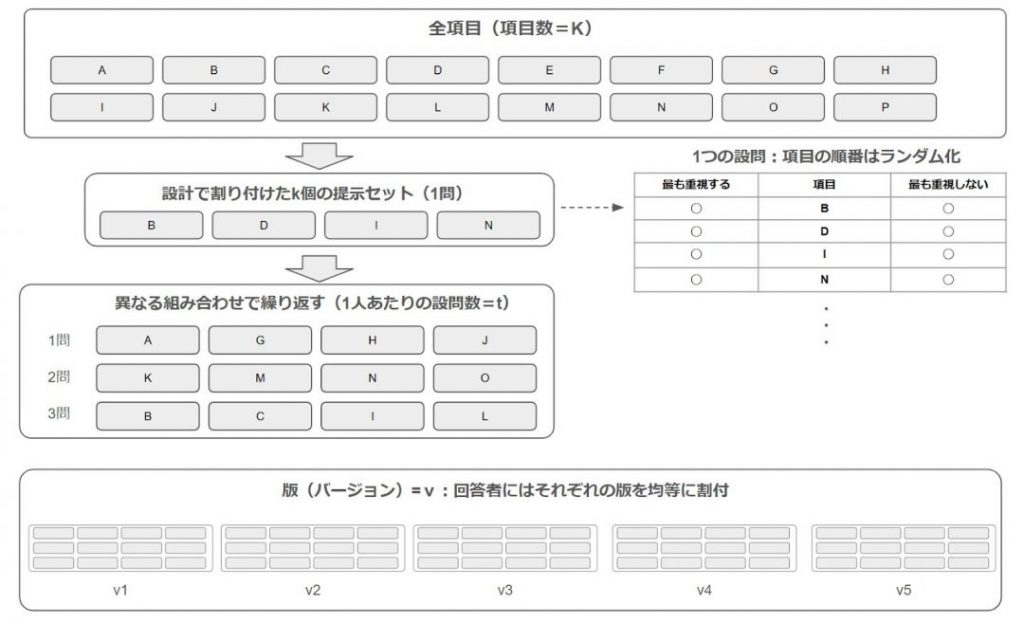

次に、項目をどのような組み合わせで提示するか(実験計画)を決めます。回答者の画面はシンプルでも、裏側では「どの項目を、誰に、どの順番で、どの組み合わせで出すか」を丁寧に設計します。

ここで決める主なパラメータは、評価項目の総数(K)、1設問あたりの提示数(k)、1人あたりの総設問数(t)の3つです。提示数は通常3〜5個(スマホ中心なら3〜4)、1人あたりの設問数は8〜12問が目安です。

実務では、各項目を1人あたり約3回提示できるように質問数を決めるのが分かりやすい指針です。

質問数の目安 = 3 × (K ÷ k)

設計の目的は偏りを抑えることにあります。具体的には、

- (1)1-way均衡=各項目の登場回数がほぼ同じ

- (2)2-way均衡=任意の2項目の同時提示回数が均等に近い

- (3)連結性=全項目が一つの比較ネットワークとしてつながっている

- (4)位置バランス=画面の上・中・下など表示位置に偏りがない、の4点を満たすことです。」

これにより、特定の項目が有利・不利になるバイアスを避け、効用値を公正に推定できます。

【調査票作成のイメージ】

提示する k 個の組み合わせは“ランダム抽出”ではなく設計で事前に割り付けます(BIBD/近似BIBD:項目の組み合わせを統計的にバランス良く設計する手法)。ランダム化するのは回答者のアンケートフォーム画面内の表示順です。回答者は v 個の版に均等に割り付け、サンプル全体で 1-way/2-way/連結性/位置バランスが揃うようにします。

この設計は手作業だと複雑になりがちです。一般的には統計解析ツール等を使ってBIBD(釣り合い型不完全ブロック計画)を設計します。

Step 3: 【実施】データ収集における注意点

設計が整ったら配信・回収に進みます。まず、結果を一般化できるよう、調査対象(ターゲット顧客)を適切に代表するサンプルで実施します。

サンプルサイズは目的や許容誤差によりますが、マーケティングの一般的なMaxDiffでは300〜600人程度が一つの目安です(精密な比較を多く行う場合は上乗せします)。回答前に明確で短い質問文を示し、「表示された項目から最も重要なものと最も重要でないものを1つずつ選ぶ」タスクを誤解なく伝えます。

実施時は、表示順のランダマイズで位置バイアスを抑え、極端に速い回答など品質チェックの基準をあらかじめ決めておくと安心です。

MaxDiff調査の分析方法

ここでは、回答ログを「最良・最悪の数え上げ」から出発して、効用(Utility)という“隠れた点数”にたどり着くまでを、むずかしい数式を使わずに説明します。

カウントの起点(B/W/A)

MaxDiffの生データはとても素朴です。各項目について、最良(Best)に選ばれた回数を B、最悪(Worst)に選ばれた回数を W、露出(その項目が画面に表示された回数)を A として数えます。まずはこの三つが出発点です。

直感的には、差分 B−W や、露出で正規化した (B−W)/A が、その項目の支持の大きさ(=選ばれやすさ)をおおまかに映します。たとえば、最良に選ばれることが多く最悪がほとんど付かない項目は、相対的に支持が厚いと考えられます。

ただし、この単純集計には限界があります。MaxDiffでは、同時に提示された相手(比較文脈)によって、その項目の選ばれやすさが左右されます。強い項目と一緒に出る機会が多いほど、同じ実力でも見かけの支持は小さくなりがちです。

さらに、設計で均衡を目指しても、実データでは露出回数 A の揺れや表示位置の偶然の偏りが残り得ます。したがって B・W・A のカウントだけでは、各項目の“本来の支持の強さ”を公平に比べられません。

このギャップを埋めるために、効用(Utility)という“隠れた点数”を推定し、比較相手や露出の違いを公正に補正していきます。

効用(Utility)の考え方と求め方

より精度の高い序列を明らかにするのが、統計モデルを用いて算出される「効用値(Utility)」です。階層ベイズ(Hierarchical Bayes) モデルと多項ロジット(Multinomial Logit)モデルという統計手法を組み合わせることで、各項目の真の価値を数値化します。

実務では統計解析ソフト等で数値を求めますが、ここでは難しい数式には触れず、その結果をどう意思決定に役立てるかに焦点を当てて解説します。

以下の例は、最良(Best)と最悪(Worst)の回答数の単純集計から、各項目(A~D)の効用値を求めたものです。

| 項目 | Best | Worst | B-W | 簡易効用(B-W)/露出 | 効用値 | ゼロセンタード | %シェア |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | 200 | 50 | 150 | 0.3 | 1.628 | 0.628 | 41.8 |

| B | 150 | 100 | 50 | 0.1 | 1.219 | 0.219 | 27.8 |

| C | 90 | 120 | -30 | -0.06 | 0.862 | -0.138 | 19.4 |

| D | 60 | 230 | -170 | -0.34 | 0.291 | -0.709 | 11.0 |

表頭の各見出しは以下のような意味を持ちます。

Best / Worst / B-W (単純集計)

- 意味: これは最も基本的な集計データです。「最も良い(Best)」と選ばれた回数から「最も悪い(Worst)」と選ばれた回数を単純に引いたスコア(B-W)です。

- 解説: 非常に直感的で、大まかな序列(例:A > B > C > D)を素早く把握するのに有効です。しかし、重大な欠点があります。それは「選択セットの難易度」を全く考慮していない点です。例えば、魅力的な選択肢ばかりのセットで「最も悪い」と選ばれることと、そうでない選択肢ばかりのセットで選ばれることのマイナスの度合いは同じではないはずですが、この指標はそれを同一視してしまいます。そのため、意思決定の根拠とするには、信頼性が十分ではありません。

簡易効用((B-W) / 露出回数)

- 意味: B-Wスコアを、その項目が回答者に提示された回数(露出回数)で割った値です。これにより、提示回数が異なる項目間での比較が可能になります。

- 解説: 単純集計よりは一歩進んだ指標です。露出回数で標準化しているため、項目ごとの「1回提示されたあたりの評価スコア」と解釈できます。しかし、単純集計と同様に、「選択セットの難易度」や「回答者ごとの評価基準の違い」といった要因は考慮されておらず、統計的なバイアスが残っています。あくまで参考値として用い、最終判断にはより高度な指標を参照すべきです。

効用値 (Utility Value)

- 意味: 階層ベイズモデルなどの統計モデルを用いて推定された、各項目の「潜在的な好ましさ」を表すスコアです。モデルは、全ての回答者の全選択データを元に、それらの選択が最も起こりやすくなるような効用値を算出します。

- 解説: この値がMaxDiff分析の核心的なアウトプットの一つです。選択セットの構成や回答者のばらつきといった複雑な要因を統計モデルが調整するため、単純集計や簡易効用よりもはるかに精度が高く、項目の真の序列を反映していると考えられます。ただし、スコアの絶対値(例:Aが1.628)に意味はなく、他の項目との相対的な差が重要です。このままでは解釈しにくいため、通常は次の「ゼロセンタード効用」に変換します。

ゼロセンタード効用 (Zero-Centered Utility)

- 意味: 全ての項目の効用値の平均が0になるように変換(平行移動)したスコアです。

- 解説: 効用値の「原点が任意である」という特性を解消し、人間が直感的に理解しやすい形にした指標です。

- プラスの値: 全項目の平均よりも好まれていることを示します。

- マイナスの値: 平均よりも好まれていないことを示します。

- 値の差: 2つの項目の値の差が、好ましさの強さの差を表します。 この値を基に、最終的なアウトプットである%シェアが計算されます。

%シェア (Share of Preference)

- 意味: ゼロセンタード効用を指数変換し、合計が100%になるように正規化したものです。「選好シェア」とも呼ばれ、「項目間の相対的な重要度の割合」と解釈できます。

- 解説: これが、専門家でない関係者にも最も伝わりやすい最終的なアウトプットです。例えば、項目Aが41.8%という値は、「これらの項目の中で、項目Aが持つ重要性の割合は約4割である」と説明できます。この指標の最大の利点は、リソース配分の判断を直感的に行えることです。例えば、項目Aの重要度は項目Dの約4倍(41.8% / 11.0%)と評価でき、限られた予算や人員をどこに集中すべきかの強力な根拠となります。

総合的な意思決定への活かし方

これらの指標を総合的に見ることで、以下のような意思決定が可能になります。

- 戦略的投資の判断: %シェアに基づき、シェアが最も大きい項目Aへのリソース集中を決定できます。反対に、シェアが極端に低い項目Dは、開発を見送るか、コンセプトを根本から見直す判断の根拠となります。

- 製品開発の優先順位付け: 各項目の効用値や%シェアを比較することで、「どの機能を優先的に開発・改善すべきか」「どの項目はコスト削減のために見送るか」といったトレードオフの意思決定が可能です。例えば、効用値が非常に低い項目は、顧客にとっての価値が限定的であると判断し、開発リソースをより重要な項目に集中させる、といった戦略的な判断に役立ちます。

- 効果的なコミュニケーション: 技術的な効用値の代わりに、%シェアという誰もが理解しやすい指標を用いることで、経営陣や他部門を説得する際の客観的な材料となります。

まとめ

MaxDiff分析では、単純集計 → 簡易効用 →(統計モデルによる補正)→ 効用値 → ゼロセンタード効用 → %シェア、というプロセスを経ることで、データが「ビジネス判断に直接活かしやすい形」に洗練されていきます。

特に「%シェア」は、複雑な要因を統計的に調整した上で、最も直感的な形で結論を示しており、データに基づいた意思決定における強力な羅針盤となります。