リッカート尺度とは|簡単解説〜5段階・7段階評価の作り方から分析、注意点まで徹底解説

リッカート尺度のカンタン語句解説

リッカート尺度は量として捉えにくい、個人が抱く、態度・満足・信頼といった特定の概念の強さを数値化して一本の指標(スコア)に落とし込むための尺度です。定量化になじまない人の感じ方を、比較可能な数値に変えて評価するための方法といえます。

リッカート尺度とは、アンケート調査で同意や満足の程度など、人の意見や感情の度合いを段階的に測定するための尺度です 。アメリカの社会心理学者であるレンシス・リッカート氏が提唱したことから、その名が付けられました 。

数値化しづらい「態度」や「満足度」「信頼」といった主観的な概念を、比較可能なスコアに変換できる点が特徴です。本記事では、5段階・7段階評価の設計方法から、分析上の注意点、データの扱い方まで、マーケティング担当者が実務で活用できる形でわかりやすく解説します。

リッカート尺度とは?

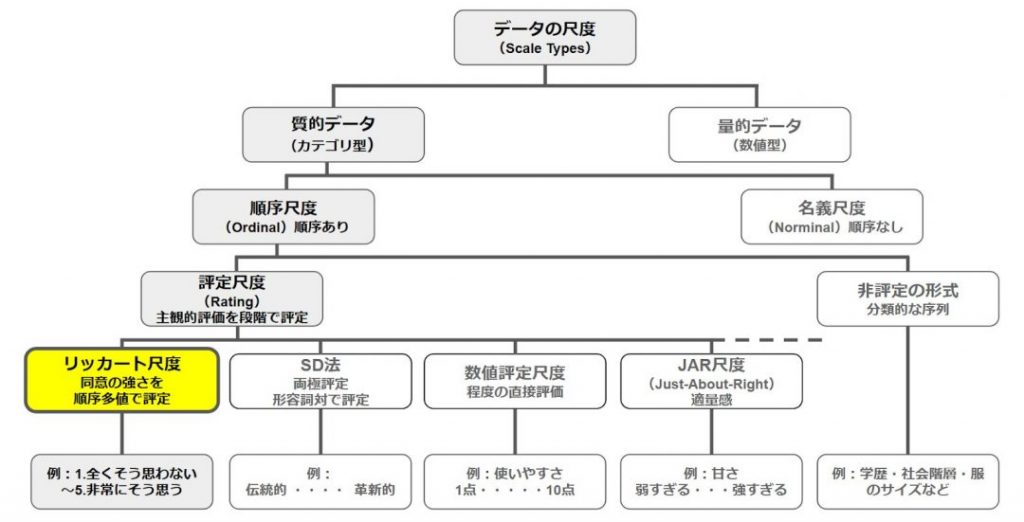

そもそもデータは、数値そのもので評価する「量的データ」(例:身長、温度)と、カテゴリで分類する「質的データ」(例:血液型、好きな色)に大別されます。リッカート尺度は、この「質的データ」の一種です。

「質的データ」は、順序に意味がある「順序尺度」と、順序のない「名義尺度」に分かれます。リッカート尺度は「順序尺度」に分類されます。「1. 全くそう思わない」から「5. 非常にそう思う」まで、選択肢の間には強弱や大小といった明確な順序関係があるからです。

以下の図で示したように、「順序尺度」の中でも、個人の主観的な評価を段階的に測定する「評定尺度」というグループがあります。評定尺度には、対になる形容詞で評価する「SD法」や、単純に点数で評価する「数値評定尺度」など複数の形式が存在します。

その中でもリッカート尺度は、主観的な態度を測定するための尺度として開発されたものです。

リッカート項目(Likert item)・リッカート型項目(Likert-Type item)・リッカート尺度(Likert Scale)について

「同意の程度」を聞くというのは、1つの命題(項目)についての同意・賛否の程度を問う形です。

-

このブランドのデザインは優れている。

-

(5)非常にそう思う

(4)ややそう思う

(3)どちらともいえない

(2)あまりそう思わない

(1)全くそう思わない

価値観や信念、規範などに対する賛否の姿勢・態度を捉えたい場合に適した聞き方です。

一方、次のような質問と選択肢のセットもリッカート尺度です。

-

このブランドのデザインにどの程度満足していますか。

-

(5)非常に満足

(4)やや満足

(3)どちらでもない

(2)やや不満

(1)非常に不満

質問文として示されるのは1つの命題への同意・賛否ではなく、満足度、重要度、頻度、可能性などの段階を聞く形です。

この場合、「3.どちらでもない」を中立として、「不満」というネガティブな評価と「満足」というポジティブな評価の2方向があることを前提としています。賛否や良し悪しなど、両極の概念が存在する概念として捉える方法です。

また、次のような選択肢に変えると、ゼロ地点から一方向に度合いが増していく概念として測ることを意図しています。

-

このブランドのデザインにどの程度満足していますか。

-

(5)非常に満足している

(4)やや満足している

(3)どちらでもない

(2)やや満足していない

(1)全く満足していない

上の2つの例は、評価の始点をどこに置くかという問題であり、測定したい概念がどのような特性を持っているかを意識する必要があります。

この例は特定のブランドの「デザイン」を評価することを目的とするものですが、通常はデザインという1つの概念に対して複数の項目を立てて評価します。

-

このブランドのデザインについて、当てはまるものを選んでください。

-

非常に当てはまる やや当てはまる どちらでもない あまり当てはまらない 全く当てはまらない 優れいている ○ ○ ○ ○ ○ 美しい ○ ○ ○ ○ ○ 独創的 ○ ○ ○ ○ ○ 使いやすい ○ ○ ○ ○ ○ 高級感がある ○ ○ ○ ○ ○

ここまでの4つの例はいずれもリッカート尺度を用いたアンケート項目で、一般的なビジネスの実務では、すべてリッカート尺度として問題はありません。

しかし、学術的には以下のように区別されます。

- リッカート項目(Likert item)

- 「Q:このブランドのデザインは優れている。」のように、一つの命題に対する同意・賛否の程度を5段階で問う形式。これがリッカート氏が提唱したオリジナルの尺度です。

- リッカート型項目(Likert-Type item)

- 同意・賛否以外の態度、例えば満足度、重要度、頻度などを問う形式です。

- 例:「Q:このブランドのデザインにどの程度満足していますか?」「非常に満足〜非常に不満」

- リッカート尺度(Likert Scale)

- 複数の関連するリッカート項目やリッカート型項目を合算・平均して算出された合成得点のこと。これが厳密な意味での「リッカート尺度」です。

通常、アンケートで目にする「リッカート尺度」は、上記のいずれか、あるいは複合的に用いられています。

尺度の段階数と中立の設定

尺度の段階数を何段階にするかは、最も基本的な設計上の選択肢です。一般的には5段階または7段階が用いられますが、それぞれに長所と短所が存在します。

5段階評価 (5-Point Scale)

最も一般的に使用される形式で、回答者にとって直感的で理解しやすく、迅速に回答できるという大きな利点があります。そのため、回答者の負担を軽減し、調査の離脱率を低く抑えたい場合に適しています。

しかし、そのシンプルさゆえに、意見の微妙なグラデーションを捉えきれない可能性があります 。

7段階評価 (7-Point Scale)

5段階評価よりも選択肢が多いため、より詳細で精度の高いデータを収集できます 。「やや満足」と「満足」の間にもう一段階設けることで、回答者は自身の意見により近い選択肢を見つけやすくなります。これにより、態度の微妙な差異を捉えることが可能になります。

一方で、選択肢が増えることで回答者の認知的な負担が増加し、回答に時間がかかったり、回答疲労を引き起こしたりするリスクも高まります 。

偶数段階評価 (Even-Numbered Scales - 4段階、6段階など)

戦略的な目的で、あえて中立的な選択肢(例:「どちらともいえない」)を排除した形式です。これにより、回答者は必ず肯定的か否定的かいずれかの立場を選択せざるを得なくなります 。

意思決定のために、回答者の明確な賛否を知りたい場合や、中立的な回答に意味がないと判断される場合に有効な選択肢です。ただし、本当に中立的な意見を持つ回答者に対して、不正確な回答を強いる可能性がある点には注意が必要です。

中立的選択肢:「どちらともいえない」は必要か、不要か?

奇数段階評価における中央の選択肢、すなわち「どちらともいえない」や「普通」といった中立的選択肢の扱いは、古くから議論されてきた経緯があります。

必要性(設けるべきという意見)

中立的選択肢は、質問内容に対して本当に意見がない、あるいは知識がなく判断できない回答者のための「受け皿」として機能します 。もしこの選択肢がなければ、これらの回答者は無理やり賛否いずれかの選択肢を選ばざるを得なくなり、データの信頼性を損なう可能性があります。回答者の心理的負担を軽減し、正直な回答を促す上で重要な役割を果たします。

問題点(設けるべきでないという意見)

一方で、中立的選択肢は、深く考えずに回答する際の「安易な逃げ道」として利用されやすいという側面も持ちます 。特に、質問への関心が低い回答者がこの選択肢に集中すると、全体の傾向が曖昧になり、分析から有益な示唆を得にくくなる可能性があります。

文化的背景

特に、日本の回答者は極端な回答を避け、中立的な選択肢を選ぶ傾向が強いことが指摘されています 。この文化的背景を理解することは、日本国内で調査を行う際に極めて重要です。調査設計の段階で、中立的な回答が多くなることを見越して分析計画を立てるか、あるいは前述の偶数段階評価を採用して意図的に立場を明確にさせるか、といった戦略的な判断が求められます。

回答者の本音を引き出す「聞き方」のコツ

優れた尺度設計も、質問文そのものの質が低ければ意味を成しません。回答者の誤解を招いたり、特定の回答へ誘導したりすることなく、本音を引き出すための質問作成には、いくつかの重要な原則があります。

質問文作成の黄金律

Rule 1: 具体的に、曖昧さなく

漠然とした質問は、漠然とした回答しか生みません。回答者が同じ質問を読んでも、解釈が分かれるような曖昧な表現は避けるべきです。「当社のサービスはいかがでしたか?」のような質問では、「価格」についてなのか「サポート」についてなのか、回答者は迷ってしまいます。

「カスタマーサポート担当者の回答の速さに、どの程度満足されましたか?」のように、評価してほしい対象と側面を具体的に特定することが、質の高いデータを得るための第一歩です 。

Rule 2: 1つの質問で聞くのは1つだけ(ダブルバーレル質問の罠を避ける)

1つの質問文の中に、2つ以上の論点を含めてしまう間違いを「ダブルバーレル質問(Double-barreled question)」と呼びます 。例えば、「当社の製品の価格とデザインに満足していますか?」という質問が典型例です 。

価格には満足しているがデザインには不満な回答者は、どう答えてよいか分かりません。このような質問は、必ず「価格への満足度」と「デザインへの満足度」という2つの独立した質問に分割する必要があります 。

Rule 3: 肯定文と否定文を使い分ける(同意・黙従バイアス対策)

人間には、提示された文章に無意識に同意しやすい「同意(黙従)バイアス(Acquiescence bias)」と呼ばれる傾向があります 。全ての質問を「〇〇に満足していますか?」のような肯定的な形式で尋ねると、このバイアスの影響で実際よりも肯定的な結果が出やすくなる可能性があります。

これを防ぐため、意図的に「〇〇の操作は難しいと感じましたか?」のような否定的な表現の質問を混ぜ込むことが有効です 。これにより、回答者は各質問を注意深く読むようになり、より信頼性の高いデータが得られます。

Rule 4: 中立性を保つ(誘導質問・偏った言葉遣いをしない)

質問文は、特定の回答が「望ましい」あるいは「正しい」といった印象を与えないよう、完全に中立でなければなりません 。例えば、「多くの専門家が支持する〇〇という機能について、あなたもその素晴らしさに同意しますか?」といった質問は、明らかに同意を促す誘導質問です。形容詞や副詞の使い方にも注意し、客観的な事実のみを問うように心がけることが重要です。

響く回答選択肢の作り方

質問文だけでなく、回答の選択肢の作り方にも配慮が必要です。

言葉の重要性

選択肢には、「5」や「4」といった数字だけでなく、必ず「非常に満足」「満足」といった具体的な言葉のラベルを付けましょう 。これにより、回答者全員が各段階の意味を同じように解釈できます。また、各選択肢間の心理的な距離が、回答者にとって等間隔に感じられるような言葉を選ぶことが理想です。

両極端から設計する

効果的な選択肢を作成するコツは、まずスケールの両端を定義することです。「非常に満足」と「非常に不満」のような明確な対極を設定し、そこから内側に向かって「満足」「不満」といった中間の段階を埋めていくと、論理的で分かりやすいスケールを構築できます 。

リッカート尺度 質問設計の Do's & Don'ts

| Don't (NG例) | Do (OK例) | 解説 |

|---|---|---|

| 「当社のサポートの速さと質に満足していますか?」 | 質問1:「当社のサポートの速さに満足していますか?」 質問2:「当社のサポートの質に満足していますか?」 | ダブルバーレル質問を避ける。「速さ」と「質」は別の概念であり、分けて質問する必要があります。 |

| 「当社のサービスについてどう思いますか?」 | 「当社のサービスの価格について、どの程度満足していますか?」 | 曖昧な質問を避ける。評価してほしいポイント(この場合は「価格」)を具体的に示します。 |

| 「環境保護のために、当社のエコ製品を購入すべきだと思いませんか?」 | 「当社のエコ製品を購入したいと思いますか?」 | 誘導質問を避ける。「~すべきだと思いませんか?」という聞き方は、同意を促すバイアスを生みます。 |

| 「当社の製品は使いにくくありませんでしたか?」 | 「当社の製品の使いやすさについて、どのように感じましたか?」 | 二重否定を避ける。「~にくくありませんか?」は回答者を混乱させます。シンプルで肯定的な問い方が望ましいです。 |

| 質問1:「〇〇に満足ですか?」 質問2:「△△に満足ですか?」 質問3:「□□に満足ですか?」 | 質問1:「〇〇に満足ですか?」質問2:「△△は不便でしたか?」 質問3:「□□に満足ですか?」 | 同意バイアスを避ける。時折、否定的な質問を混ぜることで、回答者の注意を促し、より慎重な回答を引き出します。 |

リッカート尺度データの正しい分析と可視化

リッカート尺度で収集したデータをどのように分析し、意思決定に繋げるか。この段階は、多くの人が最もつまずきやすいポイントです。特に、データの性質を正しく理解し、適切な統計手法を選択することが極めて重要です。

リッカートデータは「順序尺度」か「間隔尺度」か?

この議論は、リッカート尺度分析の核心にあります。結論から言うと、この区別が、どの統計量(平均値など)を使ってよいかを決定します。

- 順序尺度 (Ordinal Scale): 選択肢の間に順序関係(例:「満足」は「普通」より上)はあるものの、各選択肢の間の「距離」が等しいとは限らない尺度です 。例えば、「満足(4)」と「非常に満足(5)」の間の満足度の差が、「どちらともいえない(3)」と「満足(4)」の間の差と全く同じであるとは保証できません。

- 間隔尺度 (Interval Scale): 選択肢の間の距離が等しいと仮定される尺度です。温度(摂氏)などが典型例で、10度と20度の差は、20度と30度の差と同じです。

なぜ重要なのか :厳密な統計学の観点では、個別のリッカート尺度の質問(リッカート型項目)は順序尺度として扱われます 。そして、順序尺度に対して平均値や標準偏差を計算することは、数学的には正しくありません。なぜなら、等間隔でないものの平均を取ることには意味がないからです。

しかし、現実の調査分析では、この原則はしばしば柔軟に解釈されます。特に、複数の関連するリッカート型項目を合計したり平均したりして作成した「合成変数(リッカート尺度)」は、間隔尺度として扱ってもよい、というのが多くの専門家の共通見解です 。

これは、複数の項目を組み合わせることで、個々の項目の間隔の不均一性が相殺され、全体として間隔尺度に近い性質を持つようになると考えられるためです。

この区別を理解することが、正しい分析への第一歩です。

- 1つの質問だけを分析する場合: 順序尺度として扱うのが安全。

- 複数の質問(例:顧客サポートに関する5つの質問)をまとめて1つの「サポート満足度スコア」として分析する場合: 間隔尺度として扱える可能性が高い。

適切な統計量の選び方:平均値 vs 中央値・最頻値

上記の尺度水準の議論に基づき、用いるべき代表値は以下のように変わります。

個別の質問(順序尺度として扱う場合) この場合、中心的な傾向を示す代表値として適切なのは、中央値 (Median) または 最頻値 (Mode) です 。

- 中央値: 全ての回答を順に並べたときに、ちょうど真ん中に来る値。極端な回答に影響されにくいという特徴があります。

- 最頻値: 最も多くの回答者が選択した値。最もポピュラーな意見が何かを直接的に示します。 これらの値とともに、各選択肢の回答者数やパーセンテージ(度数分布)を示すことが、最も正確で誤解のない報告方法です。

合成変数(間隔尺度として扱う場合) 複数の項目を合算して得られたスコアは、間隔尺度と見なせるため、平均値 (Mean) と 標準偏差 (Standard Deviation) を用いることが適切です 。平均値は全体の傾向を一つの数値で示すのに非常に便利であり、標準偏差は回答のばらつき具合を示します。これにより、t検定や分散分析(ANOVA)といった、より高度な統計分析へ進むことも可能になります。

実践ガイド:今日から使えるリッカート尺度テンプレート集

ビジネスの現場で頻繁に実施される3つの代表的な調査について、すぐに使えるリッカート尺度の質問項目テンプレートを紹介します。

テンプレート1:顧客満足度(CSAT)調査

顧客の声は、事業成長の羅針盤です。製品やサービスに対する満足度を多角的に測定するための質問項目例です。

総合満足度

-

[製品/サービス名]に対する総合的な満足度を、以下の5段階でお聞かせください。

-

(5) 非常に満足

(4) 満足

(3) どちらともいえない

(2) 不満

(1) 非常に不満

項目別満足度

-

[製品/サービス名]の以下の各項目について、満足度をお聞かせください。

-

品質: 製品の品質は、あなたの期待を満たしていましたか?

価格: 提供された価値に対して、価格は妥当だと感じましたか?

使いやすさ: 製品の操作は、直感的で分かりやすかったですか?

デザイン: 製品のデザインをどの程度気に入っていますか?

カスタマーサポート: 問い合わせに対する担当者の対応に、どの程度満足していますか?

継続意向

-

今後も当社の[製品/サービス]を継続して利用したいと思いますか?

-

(5) ぜひ利用したい

(4) 利用したい

(3) どちらともいえない

(2) あまり利用したくない

(1) 利用したくない

テンプレート2:従業員エンゲージメント調査

従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)は、組織の生産性や離職率に直結する重要な指標です。

仕事への熱意

-

あなたは現在の仕事に、やりがいや働きがいを感じていますか?

-

(5) 強く感じる

(4) 感じる

(3) どちらともいえない

(2) あまり感じない

(1) 全く感じない

-

仕事に集中していると、時間が経つのが早く感じられますか?

-

(5) いつもそう思う

(4) よくそう思う

(3) 時々そう思う

(2) あまりそう思わない

(1) 全くそう思わない

組織への貢献・共感

-

あなたは、会社のビジョンや目標に共感していますか?

-

(5) 強く共感している

(4) 共感している

(3) どちらともいえない

(2) あまり共感していない

(1) 全く共感していない

-

あなたは、この会社で働いていることを誇りに思いますか?

-

(5) 強くそう思う

(4) そう思う

(3) どちらともいえない

(2) そう思わない

(1) 全くそう思わない

人間関係・職場環境

-

あなたの直属の上司は、あなたの仕事ぶりを正当に評価してくれていると感じますか?

-

(5) 強くそう思う

(4) そう思う

(3) どちらともいえない

(2) そう思わない

(1) 全くそう思わない

-

あなたの職場では、自分の意見が尊重され、安心して発言できると感じますか?

-

(5) 強くそう思う

(4) そう思う

(3) どちらともいえない

(2) そう思わない

(1) 全くそう思わない

テンプレート3:新製品コンセプト評価調査

新しい製品やサービスを市場に投入する前に、そのコンセプトがターゲット顧客に受け入れられるかを検証することは、事業リスクを低減する上で不可欠です。

魅力度・興味関心

-

この製品コンセプトの説明を読んで、どの程度魅力を感じましたか?

-

(5) 非常に魅力を感じる

(4) 魅力を感じる

(3) どちらともいえない

(2) あまり魅力を感じない

(1) 全く魅力を感じない

独自性・新規性

-

この製品は、現在市販されている他の製品と比べて、新しい、あるいはユニークだと感じますか?

-

(5) 非常に新しいと感じる

(4) 新しいと感じる

(3) どちらともいえない

(2) あまり新しいと感じない

(1) 全く新しいと感じない

購入意向

-

もしこの製品が、[想定価格 XXXX円]で販売されるとしたら、あなたは購入したいと思いますか?

-

(5) ぜひ購入したい

(4) 購入したい

(3) どちらともいえない

(2) あまり購入したくない

(1) 購入したくない

共感性(課題解決度)

-

この製品コンセプトは、あなたの日常生活における課題や悩みを解決してくれると思いますか?

-

(5) 強くそう思う

(4) そう思う

(3) どちらともいえない

(2) そう思わない

(1) 全くそう思わない